-

箕輪町が建設中の地域交流センター

「地域交流センターみのわ」に名称決定箕輪町が町文化センター南側に建設を進めている箕輪消防署と一体となった地域交流センターの名称が、「地域交流センターみのわ」に決まった。公募により沢上の野沢俊博さん応募の名称を採用した。

都市再生整備まちづくり交付金事業で、町民の地域交流、コミュニティ、防災機能の強化を目的とした施設。地域交流センターでは、普通救命講習や防災・災害に関する事業を行うほか、子どもからお年寄りまで集い交流できる施設を目指している。

名称は07年11月末から08年1月15日まで募集。応募総数は15点。1月24日の建設検討委員会で審査し、決定した。応募のあった名称は、ほかの施設と類似した名称が多くあり、慎重に審査した結果、野沢さんの応募名称が「そのものずばり最もわかりやすくてよい」との理由で採用したという。野沢さんには記念品と表彰状を贈る。 -

家族経営協定で合同調印式と飯島町百笑会総会

明るい魅力ある農家経営、生活を実現する飯島町家族経営協定合同調印式と、締結者による飯島町百笑会の総会が21日、飯島文化館であった。4組が森岡一雄農業委員会長と佐藤光吉上伊那農業改良普及センター所長の立会いで調印した。

協定は夫婦は親子など家族間で就業条件や経営の役割、収益配分などを取り決め、家族農業経営での個人の地位や役割を明確化し、近代的な家族農業経営を実現する。

式で、森岡会長は協定の意義や重要性に触れてあいさつ。次いで、早稲田吉郎さん一家4人(荒田)、木下善文夫妻(高尾)、三石俊一夫妻(鳥居原)、斉藤久男さんと潤さん親子の4組が、それぞれ独自の内容で協定を締結した。就業条件や収益分配、将来の目標、健康管理、経営委譲時期などを明記した。

引き続き、新規に4組の締結者を迎え、締結者41組でつくる百笑会の総会・研修会が開かれた。 -

駒ケ根市性教育手引書配布へ

駒ケ根市の小中学校、幼稚園、保育園の教職員や市教育委員会でつくる駒ケ根市性教育プロジェクト会議(杉田純治座長)は、3月末の完成に向けて編集作業を進めている家庭向け性教育手引書『すこやかに』を小中学生のいる市内の全家庭に配布する。19日夜に開いた会議でタイトルなどを決めたほか、今後の方針について確認した=写真。

手引書は家庭で行う性教育などについて分かりやすく解説するもの。B5版92ページで多色カラー印刷。イラストも約100カット使用するなど、読みやすいよう工夫している。伊那保健所長や県看護大教授が監修した。

3300冊印刷し、4月以降、小中学生のいる家庭のほか、学校や幼稚園、保育園などにも配布する予定。

手引書制作事業は県の元気づくり支援金200万円の補助を受けている。 -

昔昔亭健太郎さんがプラムの里で「ちりとてちん」

駒ケ根市出身の落語家・昔昔亭健太郎さんが20日、宮田村新田区の介護老人保健施設プラムの里(福島紀文施設長)を訪れ、利用者を前に・ス一席・ス。巧みな話芸でおじいちゃん、おばあちゃんの爆笑を誘った。

「寒い冬が続くが、落語で心をあたためてもらえれば」と健太郎さんが快諾して実現。

NHK朝の連続ドラマで題名にもなっている落語「ちりとてちん」を表情豊かに披露した。

食べたり、飲んだりを繰り返す滑稽な内容に、利用者たちは引き込まれ、笑顔で聞き入っていた。 -

観光開発研究会が商工会と懇談

住民参加で中央アルプスのすそ野に広がる地元の豊かな自然環境を観光に活かそうと検討している宮田村の「西山山麓観光開発研究会」は19日夜、村商工会と懇談した。連携するための仕組みや情報発信、拠点づくり、経済効果などさまざまな視点で意見交換した。

商工会からは役員10人余りが出席。研究会が取り組み状況を説明した後、それぞれ考えを自由に出し合った。

「宮田高原で高嶺ルビー(赤そば)を栽培して観光資源にすることは可能か」など具体的な質問も。

一方で「何をやるにしてもストーリー展開が必要。ばらばらにやるのではなく、点になっている村の観光要素をどうつなげ、夢を描いていくかが大切」といった声もあがった。

長期的な経済効果も考えながら取り組まないと難しいとの指摘もあったが、「やらなければ何もはじまらない」といった意見も。

研究会のメンバーには商工会員も複数含まれているが、前林善一商工会長は「何とか実行できるように一歩踏み出してほしい」とエールをおくった。 -

禁煙友愛会宮田支部が社協に寄贈

宮田村の日本禁煙友愛会宮田支部(小田切康一支部長、420人)は20日、村社会福祉協議会に高さが自由に調節できるテーブル2卓とイス1脚(15万円相当)を寄贈した。デイサービスセンター食堂に設置し、利用するお年寄りたちの日常生活に役立てる。

同支部は社協のほか、小学校や保育園などにも善意協力活動を展開。今回も「福祉のために」と会費を購入費用に充てた。

小田切支部長らがデイサービスセンターを訪れ、受け取った山浦正弘社協会長は「本当にありがたい」と感謝した。

同センターで使っているテーブルは高さが固定式で、背の低い高齢者は座布団をイスに重ねて座るケースもあった。

しかし、寄贈されたテーブルは背丈にあわせて高さが自在に調節可能。食事や日常生活がさらに快適になりそうだ。 -

【記者室】企業研修が生み出すものは

南箕輪村役場職員が職員研修の一環で短期民間企業研修をしている。本年度は村内に事業所のある3企業の協力を得た。村は顧客サービスの基本姿勢や経営感覚など多面的に学び、企業の社員との交流にも期待を寄せる▼受け入れ先の一つであるスーパーもまた、役場とのコミュニケーションに期待を寄せた。日常接点はほとんどなく、役場のイベントへの協力、あるいは会社から村への要望など関係を深めるきっかけに-という思いがあった▼村が研修目的の一つに挙げた接客について店長は、「すべてやる気だけですから」と話した。企業での学びを他の職員と共有し今後の業務に役立てるのは当然だが、せっかく生まれた接点を生かす新たな展開にも期待したい。(村上裕子)

-

駒ケ根市の戦争体験記録集3月22日発刊

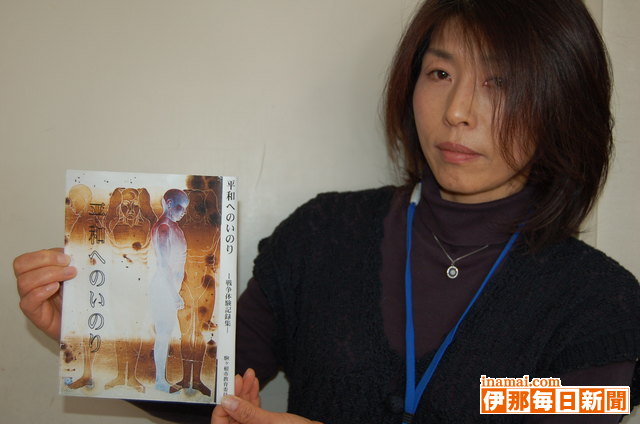

駒ケ根市教育委員会が戦争体験者から戦争を知らない世代に記憶と祈りをつなげる戦争体験記録集「平和へのいのり」が3月22日発刊される。

15日文化センターで開かれた編集委員会で体裁、内容が固まった。

「平和へのいのり」はA5判、カラー印刷、330ページ、写真、図90枚余。

1章「太平洋戦争の経過のあらましと戦後」世界恐慌と戦争への道、日中戦争、太平洋戦争と国民の生活、戦後の復興と平和運動-など。

2章「戦争体験者19人の証言」(聞き取り編)飢餓と極寒のシベリア抑留者や中国戦線に従軍した人、満蒙開拓団、中国残留婦人の悲しみ、戦争で夫を亡くした婦人たちの労苦、陸軍登戸研究所に勤労動員された子どもたちなどさまざまな戦争体験者から聞き取り調査した。

3章「私の戦争体験」(寄稿編)死と隣り合わせ満州から引揚者の労苦、父や兄弟の戦死、戦中、戦後の苦しい生活など16編を納めた。

4章「写真と資料でみる駒ケ根市の戦争」博物館が収蔵している写真や市民から集めた写真を掲載する。また、戦争に関する主な掲載書物一覧も載せる。 表紙は市内在住の画家、柴田久慶さんが描いた。

頒布価格千円、1200冊製作(うち一般販売500冊)。詳細は市博物館(TEL83・1135)

戦争体験者(聞き取り編)と寄稿者は次の皆さん(敬称略)

▽戦争体験者=上村磯子、田中文雄、米山政一、気賀沢善男、渋谷智、小林秀夫、木下清人、水上鎮雄、小松茂明、西村文吉、樋屋利市、倉田久男、水野裕臣、小林篤美、気賀沢花香、上村睦生、竹村志づ子、林きくみ、滝沢ちよゑ

▽寄稿者=桜井静子、木下主計、林芳人、江崎朝雄、北原貞蔵、中城忠、気賀沢和雄、木下一一、山宮貞夫、竹内滋一、北村四郎、北沢吉三、伊藤輝子、小林君江、山崎衛、原好一郎 -

こころの健康づくり講演会

伊那市は17日、こころの健康づくり講演会を伊那公民館で開いた。「アディクションを持つ人への理解と関わり」をテーマに、福井県立大学准教授の西川京子さんが話し、約200人が依存症について学んだ。

アディクションには、物質(アルコール、薬物)、行動(ギャンブル、買い物、窃盗、放火など)、関係(共依存、虐待、DVなど)の3種類あることを紹介し、アディクションによる社会生活上の問題として健康状態、経済、労働、犯罪移行、家族の問題を挙げた。

病気になった人と家族、あるいは関わる人との間に生まれる特徴的な人間関係「アディクション問題維持システム」も説明。家族らがアディクションを止めさせようと干渉し、世話をやき、コントロールするが本人は止められず、結果として問題が起きれば家族が尻拭いし本人を攻める。攻められたことで本人はまた繰り返すという悪循環が起きることを話した。

回復のために専門家に相談し、責任は本人が取るしかなく、周囲は温かい関心を持ちつつ一定の距離をとって大人同士として対等な関係を作ることをアドバイス。本人が止める決心をし取り組むことが必要で、そのためにアディクションによって起きている現実に直面すること、周囲は止めるための方法として知識や情報を伝えると同時に皆でサポートする愛情が大事なことも強調した。 -

南箕輪村国保税率改正

諮問どおりの答申南箕輪村国民健康保険運営協議会の漆戸智治会長は19日、唐木一直村長から諮問のあった国保税の税率改正について、全体の金額は現行と同額となる諮問どおりとする答申をした。

08年度医療制度改革により国保税に新たに後期高齢者支援金分が賦課されることに伴う改正。

医療分は所得割4・1%、資産割27%、平等割1万4400円、均等割1万3200円。後期高齢者支援金分は所得割1・8%、資産割6%、平等割4600円、均等割6300円。医療分と後期高齢者支援金分を合わせた額はほぼ現行どおり。介護分の変更はない。

税率改正に加え▽国保特別会計の運営上必要に応じ次年度以降も税率改定を検討し、応益・応能の率がなるべく均等に近づくよう図ること▽健診受診率の向上を図る施策を進めると共に健診・保健指導などにより増大傾向にある医療費を下げる対策を一層進めること-の2点も併せて答申した。

唐木村長は、「住民負担を出来る限り上げない方向で全体的には同額の諮問をさせていただいた。諮問どおりの答申をいただきありがたい」と話した。 -

みのわ祭り検討委員会

08みのわ祭りの提言まとまる箕輪町の「みのわ祭り」について協議してきたみのわ祭り検討委員会(唐沢修一委員長)は18日夜、第5回会議を町役場で開き、08年みのわ祭りについての提言をまとめた。28日の07みのわ祭り正副会長会に提言書を提出する。

検討委員会は、各種団体の代表や中学生を含む公募委員ら32人で構成し、昨年11月から協議してきた。

提言は6項目。各項目を現状、提言、提言理由、期待される効果、想定される将来像で構成している。

今回提言がまとまったことで、委員会は終了した。

提言は次の通り。

▽会場=当面の間、国道153号線バイパス(十沢交差点縲恂・輪町交番入口交差点)▽日程=例年通り7月最終週の土曜日。08年は7月26日▽運営方法(主体)=実行委員会を行政、民間の半々で構成し会長は民間とする。現在会長の町長は顧問として祭りに参加し、運営は会長がする▽区の協力=祭り参加は区の自主性にゆだね町から参加を主導(強制)しない。メーン会場は子どもが楽しめる広場や露店商を設置し、区のテント設置の場合は別の場所に集約して設置▽イベント=各イベントに参加したい人を集めスケジュールを決定。メーン会場以外にも会場を作り複数イベントを複数会場で並行して行う。外部からのイベント招致は基本的に行わないが、交流の一環として町と協力・協定関係にある市区町村や団体の参加申し出は協議により対応▽納涼花火大会の協賛金のあり方=08みのわ祭り実行委員会で検討▽その他=参加者のための休憩テント設置、祭りに協力を依頼する企業や近隣住民への事前相談の徹底 -

駒工に木彫りの校歌パネル寄贈

駒ケ根工業高校(本間秀明校長)に通う二男の秀巳さん(18)がこの3月に卒業するのを機に、3年間学校に世話になったお礼に竏窒ニ酒井建築所代表の酒井一さん(56)=伊那市西春近=は19日、木彫りの文字で作った校歌パネルを同校に寄贈した=写真。

パネルは横180センチ、縦90センチで、一文字は縦横約5センチ、厚さ約3センチ。文字の材質はイチイ、キハダ、ケヤキなどで、パネルはスギ材。製作は元の字をカーボン紙で木材に転写し、帯のこ盤や糸この盤を使って1文字ずつ丁寧に加工。全体のバランスを見ながら接着剤でパネルに貼り付けた。仕事の合間に作業を重ね、約2週間かかって仕上げたという。

本間校長は「大変素晴らしい見事な物。来客や生徒の目に触れる所に掲示したい」と感謝を述べた。

酒井さんが木製文字の製作を手掛けるようになったのは約25年前。高級材が使われる床柱や大黒柱の加工の際に出た端材をただ捨ててはもったいない竏窒ニ考え、その木材で表札を作って知り合いにプレゼントしたところ喜ばれたのがきっかけという。 -

西箕輪小6年かえで組 最終公演「霊犬早太郎」

約700年前、遠州府中(現在静岡県)の怪物を退治した駒ヶ根・光前寺の伝説「霊犬早太郎」の劇に取り組む、伊那市の西箕輪小学校6年かえで組(春日由紀夫教諭・26人)は18日夜、市駅前ビルいなっせで卒業公演を行った。児童たちは、最後の舞台で最高の思い出をつくった。

かえで組が演劇を始めたのは4年生のとき。「霊犬早太郎」の劇は、上伊那の伝説を広げよう竏窒ニ5年生秋から取り組み始め、これまでに校内や地域で発表してきた思い出の作品になっている。最後の大舞台に向け児童たちは、縦4メートル、横7メートルの背景画2枚を新たに作った。

卒業公演は保護者や地域住民らで満席となった。伝説を元に自分たちで制作したシナリオは、早太郎が自分の命を犠牲にして、怪物ヒヒから村人たちを救うという流れ。・ス早太郎の勇気・スを伝えようと臨んだ、子どもたちの迫真の演技が観客を魅了した。

ナレーション担当の有賀友理さんは「みんなで協力することをこの劇で学んだ。中学生になっても、このことを思い出し、頑張りたい」と感想。卒業公演に招待された光前寺住職の吉沢道人さん(60)は「一つのことをやり遂げた、子どもたちの演技に感動した」と話した。

自分の命を犠牲にして村人たちを救った早太郎を演じる児童 -

卒園式着用の繭コサージュを親子で手作り

約1カ月後に迫った卒園式に繭を使った手作りのコサージュを着用しようと駒ケ根市の飯坂保育園(北原ヒロ子園長)の年長園児と保護者らは19日、同保育園でコサージュ作りに取り組んだ。

コサージュは繭を使ってチューリップを表現したもので、長さ約5センチ。園児と保護者は駒ケ根シルクミュージアムの学芸員らの指導を受けながら、ピンクやオレンジに着色した繭をはさみで切ったり、ボンドで接着したりした。「花びらが小さくて難しいね」などと話しながら、親子で楽しく作業に当たった=写真。

卒園式用のコサージュ製作はシルクミュージアムが今年初めて発案、企画した。学芸員の宮崎久美さんは「コサージュ製作を通じて、昔駒ケ根で養蚕が盛んだったことを知ってもらえたらうれしい。できれば来年以降も続けていきたい」と話している。

市内の中沢小、赤穂南幼稚園もそれぞれ製作する予定。 -

まちづくり拠点施設設置の方針を新市長に確認

「協働のまちづくりを進める上で、今後拠点となる施設の設置が必要不可欠」などとする提言書を昨年10月に中原正純前市長に提出した、協働のまちづくりについて考える市民団体「こまがね市民活動推進会議」(鈴木明座長15人)は19日、駒ケ根市役所を訪れ、杉本幸治市長に対し、施設設置の方針に変更がないか再確認した=写真。杉本市長は「市民活動の拠点は当然必要。新年度予算は骨格なので、6月の補正で何らかの形を示したい」として、設置に向けて積極的に取り組む考えを示した。

同会議が昨年10月に提出した提言では、協働のまちづくりにかかわる各種市民団体の活動を支援していくために・ス公設民営・スの「協働のまちづくり拠点施設」を設置することが必要竏窒ニして、仮称・こまがね市民活動支援センターを駒ケ根駅前ビル・アルパの空きスペースに約80万円をかけて設置し、市民自身が運営する竏窒ネどの具体例を挙げている。中原前市長は「施設の必要性は感じているので、一日も早く具体化できるよう努力する。(自身は)今期で引退するが、新市長に引き継ぐこととしたい」として、設置に前向きな考えを示していた。

こまがね市民活動推進会議は市が04縲・5年度にかけて設置した「第1次改革と創造へのまちづくり市民会議」のメンバー有志が07年、自主的に結成。協働のまちづくりの在り方について、市民へのアンケートや先進地の視察などを交えながらハード、ソフトの両面から議論を重ねてきた。 -

上伊那家庭婦人バレー大会

第28回上伊那家庭婦人バレーボール大会(上伊那家庭婦人バレーボール連盟主催)は17日、中川村の社会体育館と中川中学校体育館で開かれた。15チームが出場。4ブロックに分かれてのリーグ戦で熱戦を繰り広げた=写真。総合優勝は得失点差により、駒ケ根市の「あすか」が勝ち取った。

結果は次の通り。

▼第一ブロック(1)マザーズA(伊那市)(2)リュシオール(辰野町)(3)どんぐり(飯島町)(4)空木(駒ケ根市)▼第2ブロック(1)コスモス(伊那市)(2)かやの(箕輪町)(3)マザーズB(伊那市)(4)辰野(辰野町)▼第3ブロック(1)あすか(駒ケ根市)(2)たんぽぽ(伊那市)(3)大和(伊那市)(4)さわやか(宮田村)▼第4ブロック(1)なかがわ(中川村)(2)南箕輪(南箕輪村)(3)みやだ(宮田村) -

上伊那農高スケート同好会 村長に大会結果を報告

南箕輪村の上伊那農業高校スケート同好会の3選手は18日夕、村役場を訪れ、唐木一直村長に今シーズンの成績を報告した。3人はインターハイや国体で手にした賞状を持参。各大会の思い出や今後について語った。

訪れたのは、3年生の武井博史君=同村=、小林成光君=宮田村=、2年生の唐沢郁弥君=箕輪町=の3人(写真右から)。武井君はインターハイ千メートル3位、昨年優勝の1500メートル5位、小林君はインターハイ1万メートル2位、国体少年5千メートル、1万メートル2位、唐沢君はインターハイ千メートルで自己新記録竏窒ネどの成績だった。

武井君は「悔いの残ったシーズンだった」、小林君は「目標だったインターハイの表彰台に立ててうれしかった」と感想、大学進学後も競技を続けることを報告。唐沢君は「思うようにいかなかったが自己ベストが出せてよかった」と話した。

唐木村長は「地元の高校でスケートを頑張ってくれていることはうれしく、名誉なこと。これからも頑張ってほしい」と激励した。 -

中川村国保運営審議会

後期高齢者支援金分保険税創設に伴う改正、応能応益割合のバランスの適正化を答申

中川村国民健康保険運営協議会(松下昌嵩会長)は18日夜、役場で後期高齢者支援金分医療費創設に伴う改正と合わせて、低所得者の軽減措置を継続しつつ、応能応益割合の見直しを答申した。村全体では多少の負担増になりそう=写真。

医療分は所得割4・2%(現行6・4%)、資産割24・8%(同34・0%)、均等割1万8700円(同1万9700円)、平等割1万8700円(現行2万円)。

新設の後期高齢者支援金分所得割2・0%、資産割7%、均等割4500円、平等割5500円。

介護分は変更無し、所得割1・3%、資産割6・6%、均等割5500円、平等割5100円。

改定時期は4月1日。

新制度では、国保税はこれまで「医療保険分」と「介護保険分(40縲・4歳)」を合わせた額を納付していたが、4月から「後期高齢者医療支援金分」が新たに加わり、3本立てとなる。この「後期高齢者医療支援金分」はこれまでの「医療保険分」の1部が「後期高齢者医療制度」の財源の1部になる。 -

飯島町08年度当初予算案を発表

飯島町は19日、総額41億7500万円の08年度一般会計当初予算案を発表した。前年当初比3・3%増。健全財政に配慮し、実質公債比率17%台を維持に向け実施する1億6800万円の繰上げ償還分を除外すると予算規模は前年並。福祉医療費中学3年生まで拡大や家庭相談員配置、学習習慣形成事業など新規・拡大を含む多彩な人口増、活性化促進事業を盛り込んだ。

一般・特別会計は新規に後期高齢者医療特別会計を加9会計、総額は74億6800万円で、前年比11・7%増となった。

高坂町長は来年度予算を「協働と子育てで未来を育む健やか予算」(高坂町長)と位置付け、道路特定財源問題にも触れ「現行制度のまま予算編成した。暫定税率が継続できない場合の影響額は約7千万円。堂前線整備や町道改良が難しくなる。国直轄の国道153伊南バイバスや県道竜東線の進ちょくなどに深刻な影響が出て来る」と話した。

歳入は町税が12億4570万円でほぼ横ばい、地方譲与税は3・8%減の1億100万円、地方交付税は4・6%増の14億1700万円。国庫支出金26・2%大幅減の1億9140万円、繰入金1億8680万円で140・5%大幅増、町債は3億2780万円で微減。

歳出の人件費は5・2%減の9億6100万円。物件費は4・7%増 の4億5800万円、扶助費はほぼ横ばいで2億9790万円、補助費は12・2%増の6億430万円。普通建設費は14・7%減の4億3840万円、公債費は繰上げ償還を反映し、27・3%増の8億2540万円。公債比率は19・8%

特別会計関係では、国民健康保険が9億7730万円、後期高齢者医療特別会計1億1180万円、老人保健医療9890万円、介護保険は8億5330万円、公共下水道事業は5億8420万円、農業集落排水事業は2億2840万円。水道事業は4億3930万円となっている。 -

伊那市、来年度から子育て支援センター有料化を検討

伊那市は来年度から、子育て中の母子などを対象として無料開放している「子育て支援センター」を有料化する方向で検討している。市では利用する母親らの理解を得たり声を寄せてもらうため、今週から来週にかけて利用者アンケートを開始。しかし、有料化に対し動揺する母親の声も聞かれるほか、女性団体関係者や子育て支援活動に携わる一部の有志などの中には「有料化が本当の子育て支援につながるのか疑問」とする声も強く、今後、こうした人たちの一部有志が有料化反対の署名活動を展開しようとしている。

子育て支援センターの有料化は市の財政難などを受けて検討されてきたもので、市では利用する母親らの理解を得たり、声を聞くための説明会を開催してきたほか、より多くの声を募ろうと今週から2週間の間利用する母親にアンケートを実施している。しかし、このアンケートは有料化の是非を問うものではなく、基本的に有料化への理解を求めたり、その金額に対する率直な声を寄せてもらう内容となっており、すでに08年度予算案の中には子育て支援センター有料化は盛り込まれている(子育て支援課)。

現在市が想定しているのは、登録料という形で1ヶ月100円、年間1200円を徴収し、それを子育て支援センターで使用される光熱費や燃料代の一部に当てるというもの。また、家計の苦しい家庭などに対する減免措置も考えている。現在子育て支援センターは市内4カ所にあり、年間84万円の光熱費、燃料代がかかっている。市では有料化により、その半額ほどを受益者負担にしたいと考えているが、残る光熱費やその他の保険代、消耗品代などは今後も市が負担する。

当時市議として子育て支援センターの立ち上げに携わり、今回署名活動を展開する一人、木内律子さんは「子育て支援センターは『屋根のある公園で、そこに相談できる人がいたらいいね』という話で子育て中のお母さんたちと立ち上げたもの。有料化はおかしい。子育て支援センターを利用するお母さんたちが増えていると聞いたが、有料化することで利用できる人が限られてしまう可能性もある。」と話す。

また、市担当者は「市民のみなさんには申し訳ないことだと感じているが、協力をお願いするしかない。当然高すぎるなどの意見も出てくると思うが、どういう風にしていくのがいいのか意見を寄せてもらいたい。今後は、利用者参加型の施設運営を図り、利用するお母さんたちにも率先して子育て支援センターの運営に携わってもらいたいと考えている」としている。

署名活動は今後、関係者と調整を図りながら進めていく予定。 -

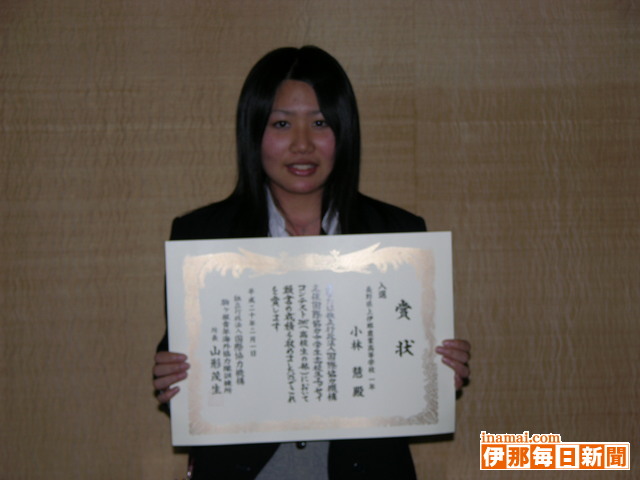

JICA国際協力中学生・高校生エッセイコンテストで上農高校の小林慧さんが入選

国際協力機構(JICA)が全国の中学生、高校生を対象として開催した「国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト」で南箕輪村の上伊那農業高校1年生の小林慧さん(16)=南箕輪村沢尻=が応募した作品が入選したことを受けて19日、同校で表彰式が行われた=写真。小林さんは「自分の書いた文が入選するとは思っていなかったのでびっくりした。自分の書いた文が多くの人に見てもらえるのは嬉しい」と喜びを語った。

同コンテストは若い世代に国際協力、国際交流などへの理解を深めてもらうことなどを目的としてJICAが毎年開催しているもの。同校でも毎年1、2年生が作品を応募しており、今年も約250人が作品を応募。高校生の部には全国から1万7020作品が寄せられ、県内だけでも693作品が集まった。

小林さんが応募した作品のテーマは中学生時代に3年間取り組んだ落穂拾い。小林さんの出身校である南箕輪中学校では、貧困に苦しむ発展途上国へ米を送るため、収穫の終わった村内の水田に残った落穂を拾い集める取り組みをしている。1年生のころ、「面倒くさい」と感じていた小林さん。しかし友人の「今、私にできることをしているだけ」という言葉に込められた思いを知り、自分の拾ったお米が少しでも多ければ送られた国での笑顔が増えることに気付く。

小林さんは「自分たちが少ししかできないことでも、続ければ大きなことにつながる。小さなことでも続けてほしいということを伝えたかった」とエッセイに込めた思いを話していた。

入選作品は、各県中学生3人、高校生3人が選ばれるようになっており、上伊那では赤穂高校の池上千暁さん(1年生)、西箕輪中学校の湯沢澪さん(3年生)も入選している。また、赤穂高校の宮下智絵さん(1年生)は青年海外協力協会会長賞を受賞している。 -

伊那市女性団体連絡協議会が古布、未使用タオルを伊那市社協へ寄贈

伊那市女性団体連絡協議会(11団体約3千人、有賀喜志子会長)は18日、会員らから集めた古布160キロとタオル450枚を伊那市社会福祉協議会へ寄贈した=写真。

ボランティア活動事業の一環として毎年取り組んでいるもので、今年度も4月から会員らに呼びかけてタオルや古布を収集した結果、タオルは昨年度と同数、古布は約30キロ多く集まった。

午前中は各団体の代表者が集まった古布やタオルを持ち寄って仕分け。それを福祉まちづくりセンターへ届けた。

市社協の御子柴龍一会長は「家に眠っている古布を提供していただき、感謝している。大勢の人が出入りするので有難い」と感謝の言葉を述べた。

また、有賀会長は「どういう風に使って下さってもいいので、役立てていただければ」と話していた。

集めたタオルや古布は市社協が管理するデイサービスセンターなどで利用されるほか、希望があればほかの福祉施設にも提供する。 -

宮田村議選現職3人引退の構図で、去就注目の共産現職は出馬へ

任期満了に伴う宮田村議選は3月25日の告示まで1カ月近くに迫り、新人2人が立候補を表明したほか、現職のなかで去就が注目されていた共産の小田切敏明氏(62)=8期、南割区=は出馬の意向を固めた。これで現職3人が今期限りで引退する構図はほぼ固まり、定数を超えて選挙戦になるか含みも残しながら水面下の動きが慌しくなり始めた。

引退を表明しているのは4期の山浦正弘氏(74)=町二区=、3期の片桐敏良氏(71)=中越区=、2期の小林茂氏(71)=南割区=の3人。

世代交代なども意識しながら最終的には立候補を決断した小田切氏を含め、他の現職は再選を目指す動きとなっている。

新たな候補が名乗りをあげる一つのタイミングが26日の立候補予定者説明会。小林氏の地盤の南割区では候補者擁立に向けた動きが急だが難航している。

ある関係者は「説明会を意識はしているが、それは一つの通過点として考え、広くとらえないと難しいかもしれない」と話す。

他の区でも複数の名前が浮上するが、現段階では噂の域を越えていない。

また共産は、前回選と同じく2人擁立を探ってきたが、小田切氏以外の擁立には至っていない。 -

宮田村議選、大久保区から新人の宮井氏が出馬正式表明

任期満了に伴う3月の宮田村議選に、新人で大久保区の宮井訓(おさむ)氏(46)=無所属=が正式に出馬を表明した。神奈川県から宮田村にIターンで移り住んで10年目という同氏は「外からの視点もいかして宮田のために働きたい」と語る。

子育てや観光、村からの情報発信などに意欲を示し「村がおかれている現状を把握し、本当に自立ができる村にしたい」と話す。

村議に当選した場合も建設会社勤務の生活を続ける意向。サラリーマン議員として、意欲ある若者が選挙に出馬できるよう後進の道を開きたいとも話す。 -

みそづくり後輩に託し、宮田小6年1組が4年2組と仕込み作業

宮田村宮田小学校6年2組と4年1組は19日、みそづくり体験をした。てづくりのみその良さを見直してもらおうと・ス出前講座・スを始めた村学校給食を育てる会の女性有志でつくる「梅の里味噌研究グループ」が協力。自分たちで栽培した大豆でみその加工を既に経験済みの6年生が、4年生に教えながら交流を深める姿もあり「みそづくりを宮田小に伝統としてつなげられたら」と期待も込めた。

6年2組は5年の時に大豆を栽培してみそに加工。この日は、初めて体験する4年1組の子どもたちと交じって、かつての経験を思い出しながら一緒にてづくりした。

味噌研究グループが朝から煮込んでくれた大豆15キロを電動の機械でつぶし、手で伸ばしてこうじを入れてさらにかき混ぜた。

「簡単につぶせる電動の機械も良いけど、やっぱり人力でつぶす機械のほうが楽しいかも」と6年生。

それでも目を輝かして作業に励む4年生の姿に、自分たちが積んだ経験をだぶらせた。

みそは樽に寝かして今年の11月には出来あがり、給食で全校児童が味わう予定。6年は卒業するが、4年が天地返しなどの管理を受け継いでやっていく。

「大変かもしれないけど、ぼくたちも6年2組のように大豆もつくってみたい」と4年の奥田海聖君や水谷翔平君。

6年の中山翔太君と上條途夢君は「大豆栽培は大変だったけど、できた時にはすごくうれしかった。つなげていってくれたらうれしい」と話した。 -

要保護児童対策協議会設置に向けて説明

宮田村教育委員会は18日の定例会で、児童虐待などの事案に対して関係者の連携を緊密にして対処する「要保護児童対策地域協議会」を設置する考えを説明した。

同協議会は児童福祉法の改正により国が各自治体に整備を求めているもので、児童福祉、保健、医療、教育、警察の各関係者らで構成する。

同村には2006年に設置した「村虐待ネットワーク」があるが、協議会は守秘義務を持っており、より深い議論と事案の早期発見、適切で迅速な対応連携などが期待される。

村教委は3月議会の委員会でも報告し、協議会設置要項などを新年度当初から施行したい考え。 -

南箕輪村08年度当初予算案発表

一般会計43億1400万円、前年度比4%増

村税が歳入構成比で初の5割超

乳幼児等医療費無料化中学3年生まで引き上げ南箕輪村は18日、08年度当初予算案を発表した。一般会計の予算総額は43億1400万円で前年度当初比1億6400万円、4%の増となった。「安全で安心して暮らせる子育て・福祉・教育に優しい村づくり」と「活力と元気をはぐくむ村づくり」をモットーに、第4次南箕輪村総合計画に沿った予算編成で、歳入では村税が歳入構成比で初めて50・2%と5割を超えた。唐木一直村長は、「健全財政を維持しながら住民生活重視の予算ができた」と話した。

主な事業として、乳幼児等医療費無料化年齢を現行小学6年生までを中学3年生までに引き上げるほか、村内全小・中学校と保育園にAEDの購入、地域活動支援事業の創設、南原保育園改築に伴う設計と用地取得、大芝味工房施設(足湯併設)の建設、就学資金助成事業、学童クラブ保育負担金の引下げ、南箕輪中学校西校舎改修工事、防犯灯設置などを盛り込んだ。

村の財政力指数は07年度推計が0・694で前年度の0・655より上昇。08年度の実質公債費比率は推計で13・8%と本年度より5・1%も大幅に下がり、08年度末の地方債残高見込みも39億6千万円と30億円台になるなど健全財政で推移している。

特別会計を含む予算総額は75億3976万1千円で前年度当初比7・2%の減となる。

一般会計の歳入は、構成比で初めて5割を超えた村税が21億6433万円で前年度対比1億1811万円(5・8%)の増額。村民税は転入者増など納税義務者数の増や団塊世代の退職金分離課税などの伸びで7900万円(5・8%)、固定資産税は3500万円(3・7%)の増額となる。地方譲与税は9300万円で100万円の減、地方消費税交付金は1億3400万円で1100万円の減、地方交付税は8億円で1千万円の減。減債基金及び特別目的基金からの繰入金は2億1784万2千円で1億809万2千円の増額。村債は1億6千万円で110万円の増額となり、起債は臨時財政対策債のみを予定する。

歳出は、人件費は10億707万3千円で3747万6千円の減額。扶助費は3億5085万9千円で2203万2千円の増額。主な要因は福祉医療費給付金事業の伸びで、08年度は乳幼児等医療費無料化の年齢引上げをする。公債費は5億7298万3千円で、8900万円の繰上償還などにより1億923万9千円の増。物件費は7億9334万6千円で1934万2千円の増。保育園の臨時職員賃金や消防ポンプ車購入に伴う備品購入費の増額が主な要因。普通建設事業費は4億2359万9千円で1737万4千円の減。積立金は1314万6千円で401万6千円の増。大芝高原温泉関連施設整備基金に500万円を積み立てる。 -

箕輪町社会福祉大会

箕輪町ボランティアセンター運営委員会と町社会福祉協議会は17日、第18回箕輪町社会福祉大会を町文化センターで開いた。約400人が集い、「一歩足を踏み出して!縲怩セれもが暮らしやすい豊かな町づくり縲怐vをテーマに、町内小・中学生の福祉活動の実践報告や分散会、手話劇を通して、町づくりのために何かに取り組むきっかけや豊かな町づくりを考えた。

箕輪中学校、箕輪北小学校、箕輪西小学校が実践報告をした。箕輪中はヒューマンタイムという総合的な学習での施設訪問や福祉体験について発表。施設訪問でお年寄りと触れ合い、人の温かさを感じ、それを伝えていくことで「世界は優しさであふれるはず」という思いを伝えた。

北小児童とミニデイサービス「いきいき塾」のお年寄りとの交流では、「『長生きしてください』と言ったら、『頑張って長生きするね』と言ってくれてすごくうれしかった。また、おばあさんたちに会ったら、名前を聞いてお友達になりたい」と感想を発表した。

ボランティア登録して10年以上、社会福祉事業に貢献してきた団体の表彰では、「虹の会」(原ちず子代表)と「箕輪町ボカシ研究会」(上田明勇代表)に表彰状を贈った。共同募金協力団体13団体も表彰した。 -

はた織り体験会

箕輪町郷土博物館は17日、「はた織り体験会」を開いた。複製のはた織り機で布を織り、ひな人形を作った。

はた織りを通じて郷土の身近な伝統技術に親しむ機会にしようと計画。参加者は中学生から一般までの14人で、男性も訪れた。

昨年も開いた体験会だが、今年は織りを重点にし、内裏びな用に2枚の布を織った。

縦糸は木綿糸で準備してあり、横糸に好きな色の毛糸を使う。布の大きさは縦12センチ、横10センチで、途中に短く切った毛糸を入れて模様にする。

参加者は、博物館の職員に教わりながら、パタン、パタンと心地よい音を立てて織り上げ、出来上がった布を着物にして内裏びなを作っていた。

はた織り初体験という女性は、「3月になるのでおひな様を作ってみようかなと思って参加した。はた織りはちょっとドキドキだけど、順々に出来てくるのが楽しい。手順を覚えれば簡単」と話して楽しんでいた。 -

『古文書にみる伊那谷』刊行

古文書を通して地域の歴史に関心を持ってもらおうと、駒ケ根市立博物館の古文書講座の修了生らでつくる「青山会」(気賀沢光直会長、20人)はこのほど、長年の学習と研究の成果のまとめとして冊子『古文書にみる伊那谷』を刊行した。講師の新井勇さん(85)=同市福岡=が上伊那各地で集めた、南北朝時代から明治初期までの伊那谷にゆかりのある公文書や手紙、日記、歌集などの興味深い古文書37編を収録している。新井さんの指導を受けながら、会員らが1人1縲・編ずつ解読に取り組んだ。難解にならないよう、解読文はすべて読み下し文とし、理解を助ける解説も添えるなどして分かりやすくしている。

300部印刷し、約100部は上伊那各地の学校や図書館、博物館などに寄贈するという。

同会は94年に発足。月1回の例会のほか、会員同士が随時連絡を取り合うなど、熱心な研究活動を続けている。会の名称は明治生まれの俳人、種田山頭火の『分けいっても 分けいっても青い山』から命名した。

B5判、181ページ。希望者には1冊千円で頒布する。問い合わせは博物館(TEL83・1135)へ。

248/(日)