-

樹齢百年余、「大国光」実る

中川村葛島の六識園(高橋昭夫園主)では、樹齢百年余の「大国光」の収穫が始まった。

腐蝕し、ほとんど空洞となった幹にはコンクリートを詰め、土を補い、麻布を巻いた。わずか樹皮で大地とつながり、養分を吸い上げ、新梢を伸ばし、花咲き、実を結んだ。

「大国光」は戦後、「紅玉」とともに一世を風びした「国光」の1種。1914年(大正3年)に昭夫さんの祖父、二郎さんが植栽した。最盛期の昭和50年代には大きな物は子どもの頭ほどある実を千個以上つけたが、今は50個余りしかつけない。

年輪を重ねた「大国光」の味は「甘酸っぱい、リンゴ本来の味、素朴で懐かしい味」とか。

生産性や経済性が優先する果樹経営の中で、「国光」はほとんど切られ、「ふじ」「つがる」に品種転換された中で、同園は「古い物を大切に」と、大正、昭和、平成と百年余3代に渡り守り続けている。 -

宮田小3年2組が選果場見学

宮田村宮田小学校3年2組は21日、リンゴの主力「サンふじ」が最盛期を迎えた飯島町のJA上伊那飯島選果場を見学した。選別から箱詰めされ商品になるまでの過程にふれ、信頼を保つため・ス品質管理・スに最大限配慮していることなど学んだ。

夏にトマトを栽培し、大手飲料メーカーのジュース原料として出荷した同学級。

その経験も踏まえて、今度は農産物が店頭に並ぶまでにどのような過程を経るのか学ぼうと、宮田村から中川村までのリンゴが集まる同選果場を訪れた。

迷路のようにベルトコンベアーが張り巡る場内を見学。

人と機械の両方の力を組み合わせて、傷の有無、形の良し悪しなどを厳しく選別している作業風景にふれた。

「収獲したリンゴはすぐにお店に届くと思っていた」「機械に任せるだけでなく、人の手も入って大切にやっているんだ」と新鮮な様子。

JA職員が「品質を揃えないとお客様に買ってもらえなくなる。その管理に最も気を使っています」と説明すると、子どもたちはトマト栽培の記憶をたどりながら、思いを巡らせていた。 -

子どもたちが育てた野菜売り歩き

宮田村大田切区の小学生がこのほど、自分たちで育てた野菜を収獲し、同区内で売り歩いた。丹精込めた大地の恵みを買ってもらおうと、懸命に接客。快く買い求める地域の人の温かさにもふれた。

この日は早朝から子どもたちが区内の畑に出て、大根とネギを収獲。とれたてを持って、高学年がさっそく販売にでかけた。

「大根1本50円、ネギ5本で100円」と書いたプラカードを持ち、各家庭に飛び込み訪問。「美味しい野菜いりませんか」と声をかけた。

「みんなが育てたんかな」「立派な大根だ」と、快く買い求める人が多く、サツマイモをおまけに付けるサービスも。

次々と売れたが「ありがとうございました」と、丁寧な接客は最後まで。地区児童会長で6年の唐沢みずきさんは「買って喜んでくれてすごく楽しい」と笑顔がこぼれた。

子どもたちが野菜を栽培し販売する取り組みは、同区の児童会と育成会が協力して20年ほど続く。

「大切に育てた野菜を売り歩くことは、子どもたちにとって地域を知る良い機会にもなるはず」と、大人たちは温かな眼差しで見守った。

収益は今後の子どもたちの活動費に充てられる。 -

飯島産洋ラン、シクラメン大展示即売会

飯島町七久保の道の駅花の里いいじまで23日縲・5日、飯島産のシクラメン・洋ランなど冬の鉢花の展示販売会を開く。

シクラメンは町内5軒の農家が家庭用のミディーから贈答用の大鉢まで色とりどりの5百鉢を、2軒の洋ラン農家は話題の新品種やキャスケード系、アーチ型など、直立系シンビジュームを中心に2百鉢を並べる。

ちなみに価格はシクラメンが千円縲・千円が中心、シンビジュームは4千円縲・千円で、産地ならではの豊富な品ぞろえ、価格で販売する。 -

駒ケ根市東部土地改良記念像移設

中沢地区のほ場整備事業完成を記念して90年に同区下割に建立され、一昨年の中沢バイパスの工事開始に伴って一時撤去されていた記念像「はぐくむ」=写真=が、周辺の工事が完了に近づいたことから、元の建立地から約50メートル西の地にあらためて建立された。

18日、記念像を建立した駒ケ根市東部土地改良区(林高文理事長)の役員など関係者約20人と像の作者の彫刻家河野新さんらが集まって再建立を祝った。出席者は「日陰にあった像を日の当たる明るい場所に移すことができてよかった」などと口々に話し合い、感慨深そうに像をなでたり眺めたりしていた。 -

南信森林管理署がわな捕獲によるニホンジカなどの個体数調整実施へ

森林におけるニホンジカの食害などが深刻化する中、八ヶ岳以南の国有林を管理する南信森林管理署(久保田広署長)は来年2月の狩猟期間終了後から、わなを使ったニホンジカなどの捕獲を開始する。わな捕獲を行うのは同署の現場職員など30人。森林整備による国有林管理を本来業務とする同署のような組織が、有害鳥獣の個体数調整に乗り出すのは県内でも報告されていない(同署職員)。こうした捕獲業務は高齢化が進む狩猟者の補助的役割を果たすことも考えられ、個体数調整促進の一端を担うことが期待される。

現在わな捕獲は、環境省や都道府県の許可を必要とする行為となっており、同署職員であっても、許可を得なければわな捕獲はできない。そのため従来は、食害などが深刻な森林の樹木に直接防護ネットの設置するなどして、被害対策に努めてきたが、ネットの設置、メンテナンスには大変な時間と労力を要する一方、全体的な被害防止にはらなず、根本的な打開策が必要となっていた。

また、市町村との懇談の中でも、積極的な有害鳥獣対策を求める声が強かったことから、わな捕獲による個体数調整に乗り出すこととなった。

現在同署が管理する国有林の面積は約7万ヘクタール。うち、約1万7千ヘクタールが人工林だが、その約半分で、剥皮被害や下層植生の破壊などといった何らかの被害が出ている。

それに伴い21日、わな捕獲を遂行する同署職員30人を対象とした研修会があり、上伊那地方事務所林務課の職員から、くくりわなによる捕獲方法などを学んだ。規定により、同署職員の場合、一定の研修を受けることでわな捕獲を行うための資格を得ることができる。今後、県に対し許可申請を行うことで、正式にわな捕獲を行えるようになるが、同署職員が遂行できるのは捕獲まで。その後の止め差し、解体などは猟友会や各市町村の協力が必要となるため、各組織と連携をとりながら事業を進める。また、主にはニホンジカを対象としているが、クマ、イノシシなどの被害があった場合、こうした野生動物についても許可を求めていく。

来年度は、諏訪、上伊那、下伊那それぞれにモデル地区を設置し、取り組んでいく予定。 -

紫輝彩丼が小学校の給食に

特産の山ぶどう(ヤマソービニオン)ワインを味付けに使う宮田村の名物丼「紫輝彩丼」が21日、宮田小学校の給食に出された。小林恵子栄養士をはじめ同校給食室の調理員が「村の将来を背負う子どもたちに、地域活性の発想から誕生した名物丼を食べさせたい」と企画。お店で食べるのとはまた違った味わいに歓声があがった。

3年1組が房から丁寧に1粒づつ取り、冷凍保存していた山ぶどうを活用。特産ワイン「紫輝」と調合させ、丼の具材に使う鶏肉や野菜の下味に使った。

さらに「山ぶどうの紫色を残したい」と炊飯にも使い、見事に紫色のご飯も完成した。

この日は、名物丼には欠かせない村のヒーロー「どんぶりレンジャー」も登場。

子どもたちの歓声が飛び交う、いつもとは違った給食の時間になったが、小林栄養士は「学校も地域と関わり、子どもたちを育んでいく。こういう機会も大切だと思います」と話していた。 -

伊那市で人間・野生動物共生プロジェクト推進講演会

北海道犬を活用した野生動物の追い払い事業を開始する伊那市は19日夜、「人間・野生動物共生プロジェクト推進講演会」を市役所で開いた。一般など約110人が参加。元北海道大学助教授で市が同事業を委託する鈴木延夫氏が、北海道犬の特性やしつけ方、野生動物と共生実現に向けた取り組みについて講演した=写真。

同事業は農作物に対する有害鳥獣被害が増加する中、市が打開策として9月から開始しているもの。北海道犬が野生動物を追獣することで、農作物への被害を最小限に抑えようと考えている。現在は鈴木氏が市で購入した北海道犬数頭の訓練をしているが、今後、事業展開の中で一般市民の協力が必要となるため、同事業への理解を深めてもらおうと今回の講演会を企画した。

鈴木氏は、テリトリー意識の強い北海道犬は、その範囲に入ってくる侵入者を追い払おうとする性質があることを説明。一方、土佐犬などのように相手をかみ殺そうとする特性はないとした。また、主人に対する忠誠心が強く、主人以外には従わない性質もあるが、「それは訓練により解消できる」とした。

また、今回「追い払い」を選択したことに関しては、野生との共生が結果として人間のメリットになることを示し「野生に一歩譲り、野生が出すぎているところには一歩下がってもらう中で、共存の方程式を作っていってはどうか」と語った。

会場からは、猟友会との摩擦を危惧する質問などがあったが、鈴木氏は「そのことについてはプロジェクトが始まる段階で市に懇談するようお願いしている。早い時期にお互いの主張をかみ合わせられるよう、市の方で調整していただけると思っている」とした。 -

温かな眼差しで園児をリンゴ狩りに

宮田村駒ケ原の宮嶋正明さん、きよ子さん夫妻は19日、中央保育園の全園児100人余りを自身の農園へリンゴ狩りに招待した。同保育園に通っていた孫の秀斗君が3歳の春、不慮の事故で突然この世を去って1年半。悲しみを抱えながらも、園児たちに面影もだぶらせ「元気に育って」と温かな眼差しを注いでいる。

「孫はいつも私の後ろをついて来ちゃあ。下からリンゴを取ったもんです」。

正明さんは秀斗君との思い出が残る農園で、リンゴ狩りを楽しむ園児の光景に目を細めた。

その場でリンゴを丸かじりする子どもたちの姿に「いいじゃないですか。みんなたくましくて」と目尻が下がる。リンゴジュースも用意し、もてなした。

招待するのは昨年に続いて2回目。秀斗君の写真を保育園の玄関に飾り、今も友情を忘れないでいる園児、保育士に感謝の気持ちを忘れない。

秀斗君の同級生だった年中園児たちは、リンゴ狩りのお礼に歌を宮嶋さん夫妻にプレゼント。

帰り際、「また保育園に遊びに来てね」と手を振る子どもたちを夫妻は満面の笑顔で見送った。 -

農林中金がペレットストーブ宮田中に寄贈

農林中央金庫関東業務部は19日、社会貢献活動の一環として宮田村宮田中学校にペレットストーブ1台を寄贈した。同校はさっそく図書館に設置。ぬくもりある炎が子どもたちの学習意欲も温める。

2004年度から農林中金は県内の公共施設にペレットストーブを寄贈しているが、主に北信が中心。15件目の宮田中が、南信地域では初めてとなった。

同校を訪れた竹内徳良関東業務部副部長は「間伐材の活用にもつながり、子どもたちの環境教育の一助になれば」とあいさつ。

新井洋一教育長は「子どもたちの生きた教材になる。大切に使わせて頂きます」と感謝した。

本年度宮田中を含め飯山市、飯綱町、信州新町に寄贈した4台は、いずれも宮田村の近藤鉄工社製が納入されている。 -

リンゴの木オーナー収穫祭

農家と栽培契約を結んでいるリンゴの木オーナーらの収穫祭が18日、中川村で開かれた。約200家族・1100人のオーナーらが関東や中京方面などからバスやマイカーで訪れ、色づいた実がたわわに実ったリンゴ園で「うわあ大きい」、「おいしそう」などと歓声を上げながら大きな実を次々にもぎ取った=写真。時折小雨の降る肌寒い天候となったが、オーナーらは収穫したリンゴを笑顔で段ボール箱に詰めながら「帰って食べるのが待ち遠しい」などと話し合っていた。丹精込めてリンゴを育てた園主らは「今年は天候がよかったせいか、色づきがよくて数も多い。評判が良くてうれしい」と話していた。

-

宮田村のリンゴオーナー収獲祭、中京圏から約2千人

リンゴオーナーの収獲祭が17、18日に宮田村で行われている。中京圏などからオーナー家族約2千人が来村し、契約する村内約30の園地に分かれてもぎ取り体験を満喫。今年は病虫害や台風の影響も少なく作柄も良好で、真っ赤なたわわな実に歓声があがった。

駒ケ原の嶋田譲治さんの農園は約40家族を受け入れ。

宮田村は初めてという名古屋市港区の平松孝さん一家は6人で訪れ、子どもたちが楽しげに収獲した。

「買ってくるのではなく、成っているリンゴを子どもたちに見せたいと思って。1本の木を丸ごと収獲できるのも良いですね」と平松さんは話した。

村内のリンゴは昨年、カメムシ被害もあり不作傾向だったが、今年は天候などにも恵まれて数年ぶりの豊作に恵まれている。 -

上伊那のいちご園関係者が蜂(はち)供養

受粉作業でお世話になり、一生を終えたミツバチたちを供養しよう竏窒ニ、上伊那にあるいちご園9施設の生産者約20人と伊那市の養蜂(ようほう)家が16日、伊那市西箕輪の仲仙寺で蜂(はち)供養をした。

小松養蜂園(伊那市御園)の園主である小松実治さん(75)宅では、以前からこの蜂供養を行い、ハチへの感謝の気持ちを表してきた。そんな中10年ほど前からは、ハチの巣箱を提供している上伊那地区のいちご園生産者にも呼びかけ、一緒に蜂供養をしている。

いちご園では受粉を行うためにハチを利用しているが、1ハウスには1、2箱の巣箱が置かれ、約1万6千匹のミツバチが受粉作業を手助けする。上伊那地区で用いられるハチの数は通算300万匹にもおよぶという。

今年も12月から受粉が始まる伊那市西箕輪のみはらしいちご園の泉沢勝人組合長(65)は「ハチがいなかったらイチゴはならない。ハチのお陰でイチゴが生産できる」と話し、祭壇に置かれたハチの写真に焼香をしていた。 -

ごまプロジェクト試験結果検討会

市の新たな特産品を目指してゴマの栽培実証試験に5月から取り組んでいた駒ケ根市営農センター(会長・中原正純市長)は15日、試験結果の報告・検討会を東伊那の農林業体験施設「駒ケ根ふるさとの家」で開いた。JAなどの農業関係者と市職員ら約20人が参加し、結果の詳細な報告を聞いたほか、ごまの試食も行った=写真。

試食用のごまは3種類。駒ケ根産(黒)と、比較用の鹿児島県喜界島産(白)、ミャンマー産(黒)が用意された。参加者は地元産のごまについて「思ったより香りが良い」「これならいけるかもしれないな」などと話し合い、将来の地域ブランドに手応えを感じている様子だった。

報告では駒ケ根市に適したゴマを探すため7種類のゴマを栽培して比較した結果や、収穫量などを調べるために種まきの時期や栽植密度などの条件を変えて栽培した結果が発表された。課題として3年連作で障害が出る可能性があることや、湿害に弱いことなども報告された。

プロジェクトは、市内のごま加工会社豊年屋が自社製品に地元産のゴマを使おうと、市に栽培を持ち掛けたことからスタートした。市営農センターは今後、市内の各営農組合を通じて農家に栽培を勧める一方で、希望者には栽培講習会を開いたり種子の配布をするなどしてゴマの普及に努めていく考え。 -

米粉おやきとともに地域の伝統を伝える

伊那市西箕輪

西箕輪米加工グループ

「おやき」は、長野県を代表する郷土食の一つ。米の貴重な時代の代用食だった小麦粉で作った皮が主流だ。しかしこの上伊那では、昔から米粉を使ったおやきが作られてきたことを知っているだろうか竏秩B

「きっとこの地域はほかの地域に比べれば米がよく取れたのだと思う。それでも私らの小さい時は、米粉のおやきは恵比寿講のごちそうだった」。メンバーは懐かしむ。

◇ ◇

活動の発端となったのは西箕輪地区の農家女性でつくる生活改善グループ。当時からイベントに合わせておやきを作るなどしていたが、みはらしファームができたことをきっかけに集まった有志で米加工を始めた。

主力商品は地域の伝統食である米粉のおやきと五平もちだ。

「生活改善グループのころから『地域の味を継承したい』って思っていたから、やっぱりおやきと五平もちを作ろうってなってね」

程よい甘さの手づくりあんは米粉の皮との相性が良く、素朴な味。懐かしいね竏秩Bおやきを手にする客からはそんな声がもれる。

「おいしかったって声をかけてもらったり、手紙をもらったりするのはやっぱり嬉しいね」と笑顔を見せる。

◇ ◇

それでも、商品として販売できるようにするまでには試行錯誤があった。伝統的な作り方は生の皮にあんを包み、ゆでるというもの。しかし、これだと皮がすぐに固くなってしまい、ゆでている最中にあんが飛び散ることもあった。

商品として販売できる形にするにはどうしたらよいか竏秩B工夫を重ねる中で、皮を一度ゆで、それを練り直す方法に切り替えた。すると、皮が固くなりにくくなり、あんが出ることもなくなった。 -

東保育園児がリンゴ収獲体験

宮田村大久保区の藤川猛さん(67)は15日、東保育園の年少から年長までの園児約100人を自身のリンゴ農園に招き、収獲体験をさせた。「リンゴの美味しさを幼い頃から知ってほしい」と協力。大きな赤い実をもぎ取る子どもたちの笑顔が広がった。

「リンゴはみんな好きかな。どんどん食べてね」と藤川さん。もぎとりの方法を教えてもらった園児たちはさっそく、時期を迎えた「ふじ」を収獲した。

「いっぱいあるね」「どれにしよう」。美味しそうなリンゴを自分で選ぶ子どもたち。

一人3個も収獲し、持ってきたカバンの中に大切に入れた。

「今年初めてだったが、やってみて良かったねぇ。リンゴをたくさん食べてもらえれば」と藤川さんは目を細めていた。 -

公民館子育て学級、自ら植えたさつまいもを焼きイモに

宮田村公民館子育て学級は8日、焼きイモを新田区のふれあい広場周辺で楽しんだ。今年は参加親子が、自ら植えて育ったサツマイモ。格別な味に・スホクホク・ス笑顔が広がった。

同学級は今年度サツマイモの植え付けに挑戦。地域有志や村公民館「われら、かかし隊」の協力もあり、すくすくと育った。

この日は、一個づつ丁寧に新聞紙に包み焼きイモに。1時間ほどでホクホクに焼きあがり、紅葉広がる園内で味わった。

「おいしいね。買ってきたみたい」など歓声も。子どもたちもパクリとたいらげていた。 -

壮連と村理事者の懇談会

宮田村の若手農業者でつくる壮年連盟(木下祐二委員長)は9日、清水靖夫村長ら村理事者との懇談会をJA宮田支所で開いた。農業問題を含め村の課題などについて意見を交わした。

木下委員長は、生産者価格の下落、原油高などが農業経営を圧迫していると指摘。国の施策についても不安感を強く示し、担い手不足などの現状を訴えた。

人口1万人構想について聞かれた清水村長は、農地保護の観点も考慮に入れたうえで面的な宅地開発も行いたい意向を示し、理解を求めた。

農地管理の地図情報システムや旧養魚場問題、さらに村の財政見通しまで話題を広げ、懇親を深めた。 -

宮田村の果汁100%ジュース近く発売

今秋収獲した山ぶどうを配合した宮田村の特産品種ヤマソービニオンを用いた果汁100%ジュースが完成し今月中旬、同村新田区の本坊酒造信州工場売店のほか、周辺の取り扱い酒販店で発売を開始する。

同品種を醸造して12月に発売する新酒の赤ワインに先駆けての発売。ラベルは従来のものを一新し、ワインと同じ銘柄である「紫輝」を強く打ち出した。

濃厚な味わいが気軽に楽しめるが、毎年売りきれ必至の人気商品。価格は5百ミリリットル入りボトル1050円で1800本余りを出荷する。 -

伊那市農業委員会が農業施策に関する建議書を提出

伊那市農業委員会(北原孝治会長)は8日、農業施策に関する建議書を伊那市に提出した=写真。

要望事項は▽農地保全と有効利用▽担い手の育成と後継者対策▽有害鳥獣対策▽地産地消と食育竏窒フ4つ。

具体的には、認定農業者や集落営農組織の利用集積促進を目的とした基盤整備未実施地区の解消や、有害鳥対策、農地保全を目的とした緩衝帯の設置、捕獲した有害鳥獣の処理施設の充実などを求めている。また、国の新たな政策に伴ない各地区ごとに組織化した集落営農組織については、今後、4年以内に法人化することが求められているが、任意組織である現状を見ても、採算の取れる法人となるには厳しい状況にあり、情報提供やアドバイスを行うサポート体制の充実、集落営農組織が農業施設などの財産を所有した場合にかかる固定資産税などの免税措置の検討を求めた。

小坂樫男市長は「年々厳しくなる農業情勢の中、委員のみなさんも苦慮されていると思う。みなさんの要望にはなかなかお応えできないと思うが、農業者の意欲が失われないようにしていきたいと思う」と語った。 -

信大で14日から学生らの育てたシクラメンを販売

南箕輪村の信州大学農学部は14日から、学生らの育てたシクラメン、20種約2千鉢の販売を開始する。販売開始を前にハウスの中ではシクラメンが美しく咲きそろい、学生らが作業に追われている=写真。

同学部は教育実習の一環として学生らが生産している農産物を販売しており、シクラメンの販売は3年目。

今年は新たに、花や葉のフリンジが美しい「メルヘンミックス」や花びらの周囲に白い縁取りがある「パープルホワイトフリル」など5種類を加えたほか、従来の一般的な品種も栽培。品質は平年並みだが、花の数は例年よりも多めだという。

同学部のシクラメンは鉢に元肥を入れているのが特徴。水だけでも日持ちするため人気もあり、昨年も初回で540鉢が売れてしまったという。

シクラメンを育てている食料生産科学科の4年生、宇南山聡美さん(23)は「一つひとつ同じように見えても違うので、実際に見にきて、購入していただけたら」と話していた。

価格は花のサイズが小さいミニが千円、普通の大きさのものが1200円。販売日時は毎週水曜と木曜の午前9時縲恁゚後4時。期間はクリスマスまでだが、なくなり次第終了となる。

問い合わせは信州大学農学部(TEL77・1318)へ。 -

駒ケ根市農業委員会が建議

駒ケ根市農業委員会(清水千博会長)は6日、市役所を訪れ、中原正純市長に「市農林業施策に関する建議」を手渡した=写真。清水会長は「08年度予算編成に当たり、足腰の強い農林業の構築に向けて建議の内容を市の施策に反映させてほしい」と訴えた。1月限りでの退任を決めている中原市長は「新市長に引き継げるよう整理し、来年度予算に反映できるよう最善の努力をしたい」と述べた。

建議は(1)農業施策(2)農業環境施策(3)担い手の確保・育成(4)中山間地域における農業施策(5)林業施策竏窒フほか、国・県に対する要望などを盛り込んでいる。主な項目として▽地産地消の要望に応えられる販路拡大のための総合施設の設置▽特産品の開発・導入▽有害鳥獣対策の検討▽農村女性の活動支援竏窒ネどを挙げている。有害鳥獣対策について中原市長は「重点的に支援を検討している」と述べた。 -

年末年始 魚類は全体的に1割弱高め

伊那市西春近の食品卸売会社、丸水長野県水伊那営業部で7日、年末年始の商品見本市があった。ガソリン高騰の影響が魚類にも顕著に表れ、全体的に1割弱高めとなる。

ガソリン高騰で、漁船にかかる費用も大きく、中には2割高のものもある。

天然ブリは、例年に比べて水温が高いため、北海道や青森県で大型サイズがまとまって水揚げされていない。今月末から来月にかけ、佐渡など日本海岸での水揚げに期待する状況で、価格はまだ未定。

人気のあるタラバガニはロシアを中心に不作で、高め。

見本市の特設会場にはサケ、ブリ、タコ、イカ、イクラ、数の子、伊達巻…と鮮魚、塩干、おせち材料など千点がそろった。

上伊那を中心に、中卸業者、小売業、一部料理店などの関係者が訪れ、価格を聞いたり、サンプル品を試食をしたりしながら品定めした。

年末年始の商品は、クリスマス商戦が終わった25日ごろから店頭に並び始める。 -

郷愁呼ぶ柿のれん

市田柿の産地、中川村で民家の軒先や簡易ハウスで、柿のれんが深まりゆく秋を告げている。

村内大草の安富広治さん(81)は4アールで20本を栽培、25日からへたが黄色になった物から収穫し、自動柿むき機で柿むきを始めた。

むいた柿はひもで吊るし、簡易ハウスで約2週間乾かし、ひもから外し、ほぞを切り、棚に並べて、しっかりと干して、こが吹くと出来上がり。

安富さんは「今年はなりも良く、大きさも手ごろ。値段の高いうちに出荷したい」と話していた。 -

育てた大豆で子どもたちの味噌完成

5年生の時に栽培した大豆を使って、半年以上かけて味噌に仕込んだ宮田村宮田小学校6年2組。30キロの大豆から90キロもの美味しい味噌が完成した。ただ栽培するだけでなく、昔ながらの加工を体験してきた子どもたち。苦労して得た素朴な味に、さまざまな想いをめぐらせた。

2月に仕込んでから9ヵ月。木とプラスチックの樽2種類に分けて熟成させておいた味噌と・ス対面・スし、「豆の香りがする」と歓声をあげた。

樽によって味噌の色が違うことに気付いた児童も。

栽培時から協力した酒井昌子さん=大田切区=は「木の樽は気温の変化に対応する。その辺りで色も違うんじゃないかな」と、子どもたちに話した。

さっそく取り出し、各自が家に持ち帰るため袋詰めに。

樽出しホヤホヤの味噌をキュウリにつけて試食もした。

「おいしい。豆の味だ」と、奥深い味わいに浸る姿も。

酒井さんと一緒に指導した有賀絹代さん=北割区=は「買ってくるのは簡単なこと。それだけに自分で作ってみるのは、良い体験になったはず」と目を細めた。

近く全校の給食食材としても提供。児童個々に味噌を使った料理を研究し、調理実習なども予定している。 -

JA上伊那のフォトコンテストで伊那市の北原はるみさんが最優秀賞

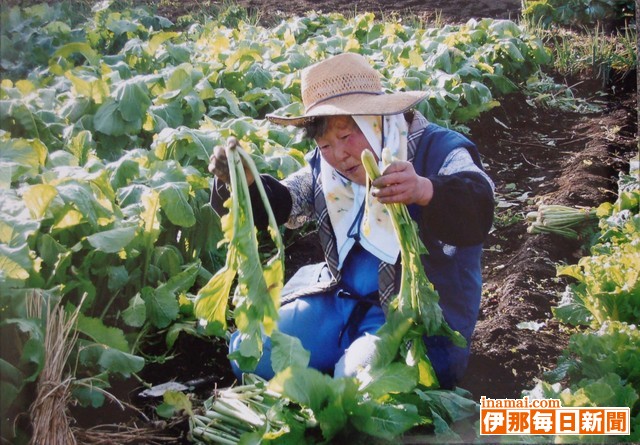

上伊那農業協同組合(JA上伊那)によるJA上伊那フォトコンテスト2007の審査会が5日、伊那市狐島の本所であった。今年のテーマ「上伊那の“農”と“暮らし”」を題材とした作品75点の中から、野沢菜を収穫する女性の表情をとらえた伊那市富県の北原はるみさん(50)の作品「70年間の思い 我家の味はここから」=写真=を最優秀賞に選んだ。

上伊那の農や人々の営みを題材とした写真を募るコンテストで12年目。今年は7月から10月末まで作品を募集したところ、41人から作品が寄せられ、県外からの応募もあった。

審査には、宮田村出身のプロカメラマン・唐木孝治さん(高森町)をはじめ、JA上伊那の役職員など20人が参加。撮り手の思いが伝わってくるかなどといった点から作品を選出した結果、透過する光で鮮やかに写し出された菜と、収穫する表情豊かな女性の姿が印象的な北原さんの作品が最優秀賞となった。

唐木審査委員長は「今年は全体的にレベルが高く、優劣つけ難い作品が多かった。コンテストのレベルも年々上がっているが、最優秀賞の作品は女性のしぐさもマッチしている」と講評した。

入賞者は10日のJA上伊那まつりで表彰するほか、当日は応募全作品を本所に展示する。入賞作品は来年1月のJA上伊那の広報誌に掲載する。

入賞者は次のみなさん。

◇最優秀賞=北原はるみ(伊那市)

◇優秀賞=小林紀一(飯島町)ドリチュラー・ブライアン(飯島町)

◇佳作=井口真吾(駒ケ根市)久保村由人(伊那市)宮沢信(中川村)

◇入選=野溝文武(伊那市)平沢善博(宮田村)原鳳兵(飯島町)向山世男(箕輪町)

◇努力賞=酒井芳郎(箕輪町) -

宮田小3年2組が収獲祭、大地の恵みに働く意味感じつつ

トマトを栽培し市販ジュース用として出荷も体験した宮田村宮田小学校3年2組は2日、収獲祭「ありがとうトマトの会」を開いた。自分たちの手で育てたトマトを調理し、ミートソーススパゲッティとジュースに。世話になった地域の人も招いて会食し、農家の苦労と大地の恵みに感謝した。

大手飲料メーカーが市販するトマトジュースの原料用として生産し、ただ単に栽培するだけでなく、厳しい品質管理も味わった同学級。

夏の出荷終了後は、トマトを使った料理にも挑戦。家庭などでも各自つくってみながら、この日はジュースとミートソースを手料理した。

口のなかに甘酸っぱい香りが広がる濃厚なジュース。ひき肉、にんにくなどを混ぜてミートソースも上質な味に仕上がり、みんなで舌鼓を打った。

「僕たちは今まで普通に食べていたけど、農家の人たちは本当に大変なんだと感じた」と池田拓郎君が学級を代表して作文も発表。

出荷して収入も得たが、労力や資材原料などを考えると、いかに農家の人たちが努力しているか考えを広げた子どもたち。

数字では計り知れない働くことの意義、大切さも垣間見ながら、今後もこの体験を生かして学習を進めていく。 -

伊那谷うまいもん市開催

上下伊那の郷土料理や農産加工品が一堂につどう「伊那谷うまいもん市」が3、4日、伊那市のアピタ伊那店の1階で開かれている。おやきや漬け物、地元の新鮮な野菜で作ったジャムや食の安心・安全を考えたお菓子などがずらりと並び、訪れた人たちを楽しませている=写真。

同イベントは特色あるふるさと産品の研究や農産加工品の販売に取り組む女性グループでつくる「のうさん味ネット上伊那」によるもので、それぞれの農産加工品を紹介したり互いに情報交換するとともに、消費者の声を直接聞く機会としている。また、昨年に続き、下伊那で活動する南信州特産加工開発連合会も協力し、「小池手づくり農産加工所」(喬木村)、「農産加工所ふるた」(飯田市)が参加。上伊那でも、昨年は出店していなかった「さっちゃんの漬け物」(南箕輪村)と「食の安全支援隊」(中川村)が出店した。

「食の安全支援隊」は普段、薬剤、抗生物質などを一切与えずに放し飼いで地鶏を育て、その肉や卵などを販売しているが、今回はその卵を使ったシフォンケーキやプリンなどを販売。家族連れなどの人気を集めていた。

山崎美代子代表は「今は添加物の入らないものを求める消費者も多い。消費者もしっかりと考えながら、食の安心・安全に取り組んでいただければ」と話していた。

4日の開催時間は午前9時縲恁゚後6時。500円以上の購入者には米や参加団体の農産加工品が当たる宝もちづかみもできる。 -

リンゴの巨木、今年もたわわに

駒ケ根市中沢吉瀬の片桐義明さんの果樹園ではふじリンゴの巨木も今年もたわわに実った。

樹高4・5メートル、枝張りは東西、南北約15メートル、幹の直径は55センチとまれに見る巨木。

戦後まもなく、リンゴが病人食、貴重品であった頃、約3メートルの紅玉の苗木を宮田村の親せきからもらい受け、リヤカーで運んで、植栽した。その後、「ふじ」を接ぎ木し、今では1本で、600キロほど収穫できるとか。

片桐さんは「木が古いため、味は特別いいように思う」と話す。 -

駒ケ根秋香会菊花まつり

駒ケ根秋香会(本間秋男会長)は第47回菊花まつりを4日まで駒ケ根市の三和森クラブ広場で開いている。3本立、ダルマ、福助、懸崖、盆栽、特作花壇など、会員らが丹精込めた作品約800点が展示されている=写真。3日には野だての茶も振る舞われる。入場無料。

31日には開会式が同会場で開かれた。赤穂南小学校5年1組の児童ら約30人が太鼓の演奏を勇壮に披露し、まつりに花を添えた。本間会長は「菊花展も歴史を重ねて47回目。皆さんの協力に感謝する」とあいさつした。

菊花展入賞者は次の皆さん。

▽県知事賞=飯塚礼子▽駒ケ根市長賞=北原・ス一▽同市議会議長賞=松崎和男▽駒ケ根商工会議所会頭賞=飯塚礼子▽駒ケ根市教育長賞=北原康平▽全菊連会長賞=飯塚礼子▽町部自治会長賞=大木島富雄▽秋香会会長賞=北原康平▽伊那毎日新聞社賞=田中勝美▽信濃毎日新聞社賞=大木島富雄▽中日新聞社賞=北原康平▽読売新聞社賞=塩澤春夫▽長野日報社賞=北原康平▽大中屋賞=中西利幸▽長生社賞=唐沢雅雄羽場一雄▽秋香会賞=小原文男▽池上賞=松崎和男▽しらかば賞=北原・ス一▽米沢賞=北原康平▽克水賞=唐沢雅雄▽MANABU賞=本間秋男▽サンケイ技研賞=塩澤春夫▽新世紀賞=松崎和男▽有賀芳郎賞=飯塚礼子▽ビーナイン賞=北原・ス一

262/(木)