-

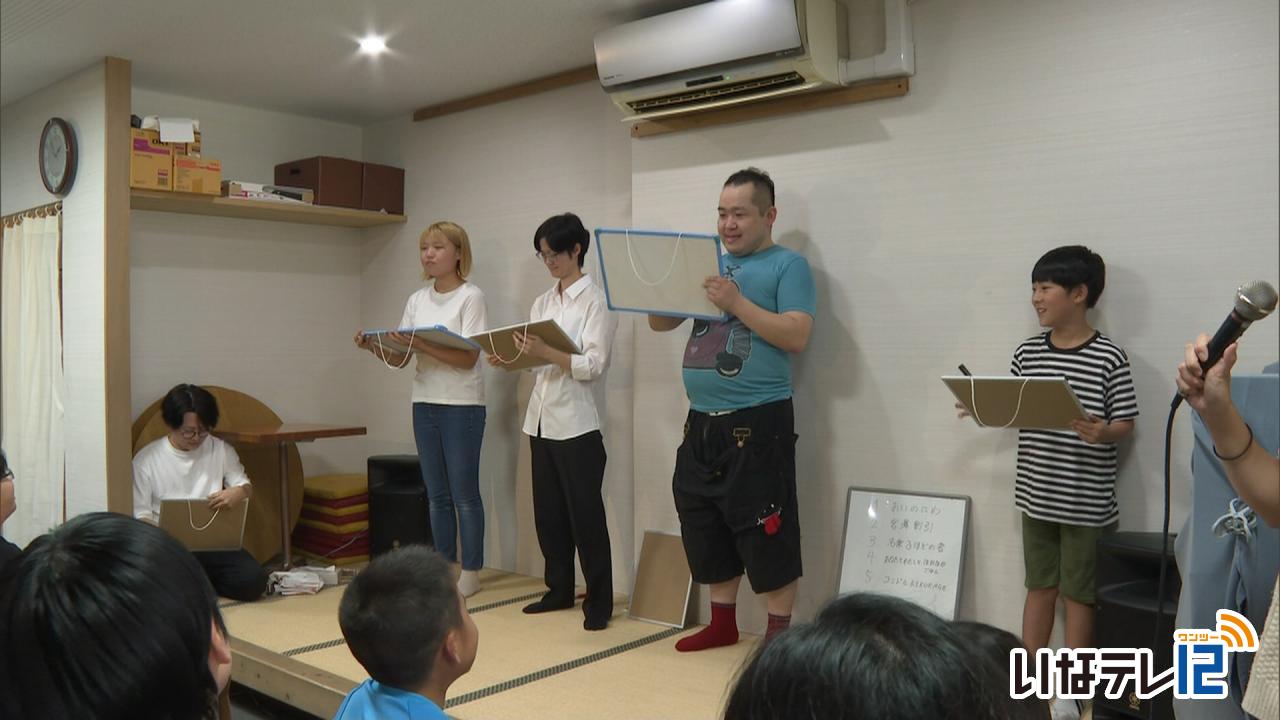

伊那まちBASEでお笑いライブ 信大生も参加

伊那市荒井の交流拠点施設伊那まちBASEで15日、信州大学のお笑いサークルに所属する学生が参加するライブが開かれました。

ライブには、信州大学のお笑いサークル「白樺」から5組と、南箕輪村の芸人ぐんにょりさんが参加しました。

多くの家族連れが訪れ、会場は笑いに包まれていました。

このライブは、生のお笑いを子どもたちに楽しんでもらおうと開かれたもので、今回で2回目です。

参加型の大喜利コーナーもあり、観客が考えたお題を学生や訪れたた人が答えていました。

子どもも挑戦していました。

伊那まちBASEでは「ライブを見てたくさん笑ってもらい、笑顔を届けられる大人になってほしい」と話していました。

-

東京箕輪会が会報誌300冊を寄贈

関東在住の箕輪町出身者などでつくる、東京箕輪会は暮らしと人をテーマにした会報誌を12日に町に贈りました。

東京箕輪会の夏目滋会長と浦野英明副会長が役場を訪れ、白鳥政徳町長に会報誌300冊を贈りました。

会報誌は全36ページで「暮らしと人」をテーマにしています。

暮らしのページには、昭和19年に撮影された農家の食事風景などの写真が掲載されています。

学びのページには、昭和30年代の授業風景の写真などが掲載されています。

今の写真もあり、昔と今の時代の変化を見比べることができます。

東京箕輪会では、町の外から見た魅力を発信したいと制作しました。

会は、1994年に関東在住の町出身者で設立され、現在およそ120人の会員がいるということです。

町では、贈られた会報誌を20日の町発足70周年記念式典で出席者に配布するということです。 -

秋のコレクション 三人展

骨とう品や着物のリメイク品、木工インテリアが並ぶ、秋のコレクション三人展が伊那市のかんてんぱぱホールできょうから始まりました。

会場には三人が持ち寄った作品など、およそ500点が並んでいます。

南箕輪村の塀和一彦さんは、オークションなどで収集した、古い映画のポスターや陶器、書や絵画などを展示しています。

妻の紀代子さんは、昭和の古い着物や製粉所で使われていた布袋をリメイクした洋服を展示しています。

木祖村で木工房を開いている高橋茜さんは、木工の家具や小物を展示していて、小物入れやスマホスタンドなど実用的なものもあります。

「秋のコレクション三人展」は23日(火)まで、かんてんぱぱホールで開かれています。

-

三人展 織りと水彩画

絵画と手織物が並ぶ、展示会「三人展 織りと水彩画」が、伊那市のかんてんぱぱホールできょうから始まります。

三人展は、今回初めて開かれたもので、会場には絵画31点、織物100点が展示されています。

伊那市荒井の伊藤敏和さんは、伊那市や駒ヶ根市の風景を描いた

水彩画や鉛筆画を展示しています。

妻の康子さんは、中央アジアの伝統的な織物、キリムを展示しています。

羊毛を使って織られていて、模様には魔除けや五穀豊穣などの意味合いがあるということです。

康子さんが作品制作に使っている糸車も展示されています。

また、布を裂いて、加工したものを糸として使う、裂き織りの作品も展示されています。

西春近の原れい子さんは、八つ縄文織りの作品を展示しています。

八つ縄文織りは、パソコンで模様を計算し、それを基に作る織物です。

規則的で、ち密な柄が特徴で、拡大したり縮小したりすることによって変化をつけることが出来るということです。

「三人展 織りと水彩画」は23日(火)までかんてんぱぱホールで開かれています

-

伊那谷の珍味 イナゴが不作

伊那谷の珍味のひとつ、イナゴ。

夏の暑さや大雨で、今年も不作となっています。

伊那市上新田のつかはらです。

つかはらでは、入荷したイナゴを甘露煮にして販売しています。

18日は、2代目の塚原保治さんが、イナゴの田舎炊きの出荷作業を行っていました。

店の外には冷凍で入荷した去年のイナゴがあり、塚原さんが状態を確かめていました。

イナゴは、毎年山形や秋田など、日本海側から仕入れていますが、地球温暖化による高温や急な雷雨の影響で、年々数が減っています。

最盛期は1シーズンに1トンほどあったものが、去年は600キロ、今年は400キロ程度を見込んでいます。

塚原さんは、80年以上イナゴを取り扱う中で、今年1番の不作ではないかと話します。

不作続きとなっているイナゴですが、国内外で昆虫食への注目は高まっています。

-

作業中の宙吊りを想定し救助訓練

箕輪消防署と辰野消防署の救助隊は、高所作業中に宙吊りになってしまった人を救助する合同訓練を、箕輪町のイオン箕輪店で18日に行いました。

訓練は、イオン箕輪店南側の壁で、作業中に具合が悪くなり宙吊り状態になってしまった人を助ける想定で行われました。

隊員は屋上からロープを使って降り、人にみたてた70キロほどの人形の救助活動を行いました。

合同訓練は、2つの救助隊の連携強化と、地域住民に消防活動を知ってもらう目的で、初めて商業施設で行われました。

要救助者のもとに到着した隊員は、声掛けをしながら降ろしていきました。

上伊那広域消防本部では、今後想定される大規模災害に備え、合同訓練などを通して上伊那全体での連携を強化していきたいとしています。

-

伊那地区戦没者追悼式

伊那地区戦没者追悼式が伊那市の福祉まちづくりセンターで18日行われました。

追悼式には伊那地区遺族会の会員や、各地区の社会福祉協議会の役員などおよそ30人が出席しました。

出席者は、太平洋戦争などで犠牲になった伊那地区出身の戦没者564人の冥福を祈り、献花を行いました。

主催した伊那地区社会福祉協議会の宮原勝会長は「これからも力を合わせ、誰もが心豊かに暮らせる世の中の実現に全霊を尽くします」と式辞を述べました。

伊那地区遺族会の有賀昭洋会長は「戦争を二度と繰り返さないよう活動を続けていきたい」と話していました。

遺族会では語り部活動を継続し、戦争を知らない世代へ経験を伝えていきたいとしています。 -

鎌倉国光さん山岳写真展

駒ヶ根市のアマチュア写真家鎌倉国光さんの山岳写真展が伊那市のいなっせ2階展示ギャラリーで18日から始まりました。

会場には鎌倉さんが15年以上前に撮影した、中央アルプスの写真38点が飾られています。

鎌倉さんによると現在は15年前に比べて積雪量が減り、紅葉の色付きも悪くなったということです。

鎌倉さんはおよそ40年前に転勤を機に山岳写真を撮り始めたということです。

写真展は23日(火)までいなっせ2階展示ギャラリーで開かれています。 -

上伊那農業3年田畑カンナさん 大阪万博で菌床を飼料にする研究のビジネスモデルを発表

南箕輪村の上伊那農業高校3年生、田畑カンナさんは、大阪・関西万博で8月11日に行われた、高校生によるビジネスモデルの発表会にファイナリストとして参加しました。

5日に田畑さんが村役場を訪れ、藤城栄文村長に結果を報告しました。

田畑さんは先月11日に万博会場で開かれた「高校生みんなの夢AWARD 2025」でファイナリスト10人のひとりとして、ステージで発表を行いました。

発表したのは、上伊那農業高校で取り組んでいる、使い終わったキノコの菌床を牛の飼料にする研究のビジネスモデルです。

アワードには全国396校から2,464人が参加しました。

6月から2度の選考を経て、ファイナリスト10人が決まりました。

今回発表した、使い終わったキノコの菌床を牛の飼料にする研究は上伊那農業高校で4年前から行われていて、田畑さんは2年生の時から研究に携わっています。

菌床の活用で、牛の飼料コストを大幅に削減し、持続可能な畜産基盤を生み出すビジネスモデルを提案しました。

ファイナリストの中からグランプリ、準グランプリ、各賞が選ばれ、田畑さんは農業振興賞を受賞しました。

藤城村長は「先輩から受け継いだ研究をさらに発展させて、素晴らしい評価を得たことに感動した」と話しました。

-

旧陸軍伊那飛行場米田所長の長女主美さん 山寺の下宿先を訪問

伊那市上の原にあった旧陸軍伊那飛行場で所長だった米田主登さんの長女、主美さんが16日に伊那市を訪れ、米田所長の下宿先だった山寺の福沢勉さん宅を訪問しました。

米田主美さん、埼玉県熊谷市在住の80歳です。

高遠町歴史博物館の塚田博之館長が発見した文書から伊那飛行場の米田主登所長の長女とわかり、今回の伊那市訪問につながりました。

山寺の福沢勉さん宅です。

主美さんが保管している父主登さんのアルバムには、下宿先の写真も残されていて、松や池、庭の眺めから福沢さん宅と特定されました。

当時、主登所長のお世話をしていたというよしさんの仏壇に手を合わせ、感謝の気持ちとともに父の生活に思いをはせます。

主美さんは、創造館で開かれている伊那飛行場に関する展示も見学しました。

訓練用の複葉機、赤とんぼの整備兵だった城倉肇さんとも対面し、展示資料を見ながら当時の話に耳を傾けました。

-

赤そばの里祭り 20日から

箕輪町上古田の赤そばの里では、赤そばの花が色づき始め3分咲きとなっています。

20日からの赤そばの里祭りを前に、準備が進められています。

広さ4・2ヘクタールの畑には、ネパール原産で品種改良された赤そば「高嶺ルビー」が植えられています。

畑を管理している古田の里赤そばの会の押野光会長です。

会は今年で発足20周年を迎えます。

花は現在3分咲きで、今月下旬に満開になるという事です。

赤そばの里祭りは20日から始まります。

今年は気温が高い日が続いたことから、花の成長を祭りに合わせるため、例年より1週間遅い8月上旬に種をまき育ててきました。

20日は、町外から花を見に訪れる人の姿が見られました。

会のメンバーは農産物直売所の準備をしていました。

販売台の設置や新型コロナ感染症の飛沫対策を行っていました。

また、雨水がたまらないように建設業者が重機を使い道の整地を行っていました。

赤そばの里祭りは20日から10月12日まで行われます。

花は今月下旬から祭り終わりまで楽しめるということです。

27日と10月4日には、イベント広場で会発足20周年を記念したコンサートと上古田野点の会による抹茶の振る舞いが企画されています。

-

村内27か所の指定避難所に災害用トイレ配備へ

南箕輪村は村内27か所の指定避難所に災害用トイレを今年度中に配備していくことを17日に明らかにしました。

これは17日に開かれた南箕輪村議会一般質問で、藤城栄文村長が議員の質問に答えたものです。

村では、27か所の指定避難所に国の交付金を活用し1か所につき2基ずつの災害用簡易トイレ計54基を配備します。

簡易トイレはラップ式トイレです。

現在、指定避難所には簡易トイレが合計で60基ありますが配備数にはばらつきがあります。

トイレは今年度中に配備していくということです。

-

伊那市下水道従量料金2027年度から値上げへ

伊那市上下水道事業運営審議会は、下水道の従量料金を2027年度から平均11.4%値上げするよう白鳥孝市長に17日に答申しました。

17日は、審議会の岡野哲郎会長らが市役所を訪れ、白鳥市長に答申書を手渡しました。

審議会では下水道使用料について基本料金は現行のまま据え置き、使用料で変動する従量料金については2027年度から平均11.4%の値上げを諮問通り答申しました。

市のシミュレーションでは、4人世帯で2か月で56㎥使用した場合、現行は11,660円が改定後は12,548円で888円の値上がりとなります。

また水道料金については諮問通り現行のまま20㎥使用した場合平均1ヶ月あたり3,210円で答申しました。

市では、2026年12月定例議会に下水道従量料金の値上げに関する条例改正案を提出します。 -

信大農学部「落葉松祭」 手作りのモルック体験

来月18日に南箕輪村の信州大学農学部の学部祭「落葉松祭」が行われます。

実行委員会では新たなイベントとして、モルック体験を行います。

16日は実行委員会と有志の学生3人が、モルックのピンを手作りしていました。

実行委員長で信大農学部森林コース3年の田中美麗さんが、林業の事も知ってもらおうと企画しました。

伊那市手良にある信大農学部の演習林で間伐した木を使っています。

不揃いな部分もありますが、なるべく国際規格を目指して作っているということです。

モルックは生協前でだれでも自由に体験することができます。

今年の落葉松祭は「伊那谷とともに作る」をコンセプトに行われます。

学生や地元の飲食店など44団体が出店します。

うち、初めて参加を呼び掛けた地元農家9団体も出店します。

また新たに体験イベントも企画し、芋ほりや伊那食品工業株式会社の協力で、ところてん一本箸早食い競争が行われます。

落葉松祭は、来月18日の午前9時から午後9時半まで信州大学農学部で行われます。

-

地価調査 南箕輪村の住宅地2年連続上昇

長野県は、土地の価格を算定した「地価調査」の結果を16日に公表しました。

上伊那では、南箕輪村の住宅地が2年連続の上昇で、他はすべて下落となっています。

地価は、各基準地の1平方メートル当たりの標準価格を判定したものです。

住宅地は県内275地点で調査が行われ、96地点で上昇、30地点で横ばい、149地点で下落となりました。

平均変動率は、伊那市は1%の下落、箕輪町は0.8%の下落、南箕輪村が0.5%の上昇となりました。

南箕輪村は2年連続の上昇です。

商業地は県内111地点で調査が行われ、37地点で上昇、13地点で横ばい、61地点で下落となりました。

平均変動率は、伊那市が1%の下落、箕輪町は1.8%の下落、南箕輪村は1%の下落となっています。

また、長野県の住宅地の平均変動率が29年振りに0.2%上昇、商業地が33年ぶりに0.4%上昇しました。

-

VC長野選手 一日警察署長就任

秋の全国交通安全運動を前に、バレーボールSVリーグ男子のVC長野トライデンツの選手が15日、一日警察署長に就任し、交通事故防止などを呼びかけました。

15日は南箕輪村役場駐車場で委嘱式が行われ、伊那警察署の駒津一治署長がVC長野の飯田孝雅選手を一日警察署長に、一日生活安全課長に難波宏治選手、一日交通課長に工藤有史選手を委嘱しました。

委嘱された3選手は、式に訪れた人に交通安全や詐欺被害防止を呼び掛けていました。

会場では長野県警察音楽隊の演奏のほか、パトカー乗車体験なども行われました。

伊那警察署では「チーム一丸となって戦っているVC長野の力を借りて、地域一丸となって安心・安全に取り組んでいきたい」と話していました。

-

井月さんまつり&俳句大会 合同開催

漂泊の俳人井上井月を顕彰する千両千両井月さんまつりと、信州伊那井月俳句大会が、13日・14日の2日間、伊那市のニシザワいなっせホールで開かれています。

井月さんまつりと、俳句大会は、今年から合同で開かれることになりました。

34回目となる俳句大会の事前投句には1154句が寄せられ、13作品が入賞しました。

最高賞の井月俳句大賞には、東京都の飛鳥 蘭さんの作品

「更衣 昭和を脱がぬ 男たち」

伊那市長賞には、長野県の萩原 空木さんの作品

「甲冑の顎のくろがね 秋のこゑ」が選ばれました。

俳句談義も行われ、伊那市出身の俳人 伊藤 伊那男さんは、「井月は、京都で出会った俳人仲間を頼りに伊那を訪れたのではないか」と話していました。

主催した井上井月顕彰会の北村 皆雄会長は「井月の俳句を通して伊那を見直し、井月の研究をすすめ、井月を広く知ってもらう機会にしたい」と話していました。

-

伊那新校の校名考えるワークショップ

2028年度開校予定の伊那新校の校名を考えるワークショップが、伊那市の伊那図書館で6日と7日の2日間開かれました。

会場には様々な言葉が書かれたカードが並べられ、それを参考に訪れた人たちが自由に校名を考えていました。

伊那北高校と伊那弥生ケ丘高校が再編統合する伊那新校は、2028年度開校予定です。

長野県教育委員会が7日まで募集していた校名案として、訪れた人がワークショップで考えたアイデアを応募しました。

このワークショップは、上伊那の高校生の学びを支援する団体「ネイバーシップ」が、伊那新校に通う世代の子どもたちに関心を持ってもらおうと企画しました。

ワークショップには2日間で約100人が参加し、60のアイデアを県教委に応募したということです。

-

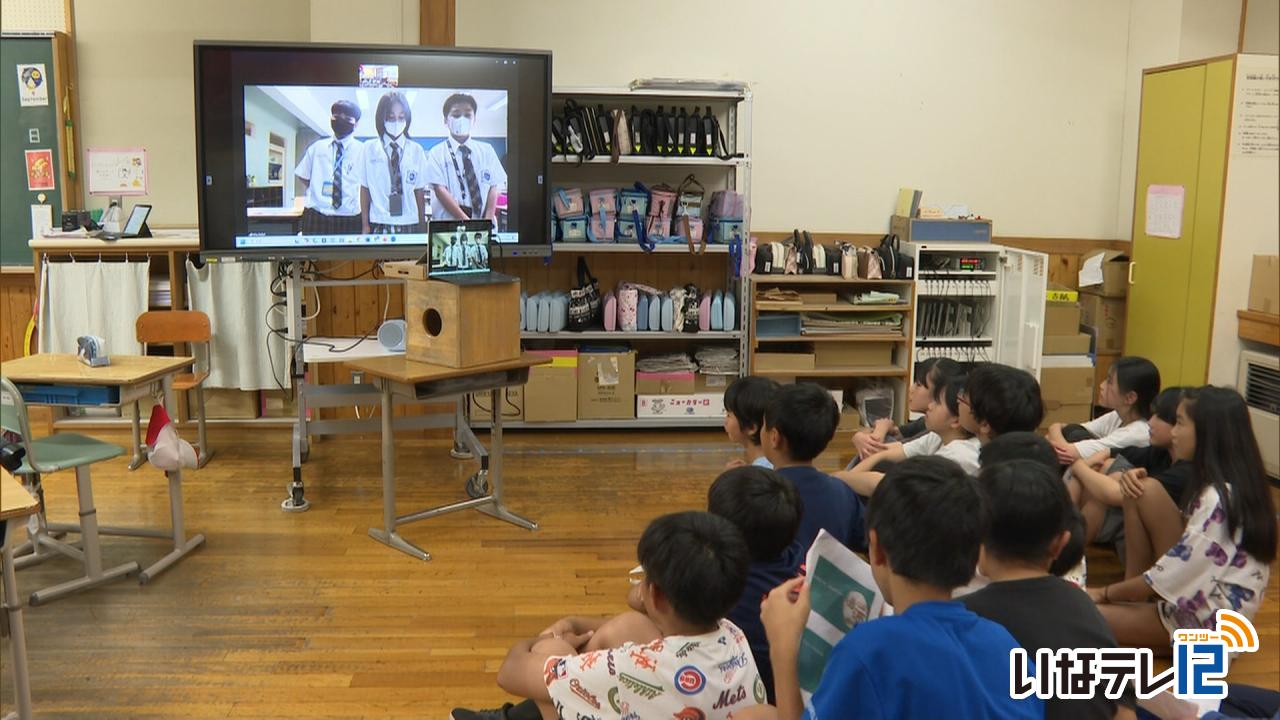

南部小児童がタイの児童と交流

南箕輪村の南部小学校6年1組の児童はタイの小学生とWeb会議システムを使った英語のオンライン交流を3日に行いました。

3日は南部小6年1組の教室で児童23人がWeb会議システムを使いタイの児童と交流を行いました。

6年1組では、学校の紹介や行事、給食について6つの班が英語で紹介しました。

児童たちは、今年6月から準備を進めてきたということです。

タイの児童も学校の紹介や行事について紹介していました。

海外の人とコミュニケーションを通して英語の楽しさや伝えることの難しさを実感してもらいたいと行われました。

この交流は、村内2校の英語教育を担当している教諭の提案で実現したものです。

2校の6年生全クラスで行われたということです。

-

箕輪町議会9月定例会 閉会

箕輪町議会9月定例会は、町から提出された18議案を原案通り可決、また継続審査となっていた議員提出の1議案を否決し、16日に閉会しました。

歳入歳出に760万円を追加する今年度一般会計補正予算案には、8月3日の豪雨で被害を受けた林道中樽線・萱野線の災害復旧費が盛り込まれています。

また、6月定例会に提出され継続審査となっていた「選択的夫婦別姓制度の早期実現を求める意見書の提出について」の議員提出議案は、14人中賛成5の賛成少数で否決されました。

-

懐かしのレコード聴き思い出語る

懐かしのレコードを聴いて思い出を語るレコードコンサートが6日南箕輪村の南原コミュニティセンターで開かれました。

コンサートでは、始めに4日に死去した歌手、橋幸夫さんの追悼の意を込めてヒット曲「潮来笠」がかけられました。

会場に設置されたプレーヤーやスピーカーなどの音響機器は愛好者でつくるグループ「みなみレコード喫茶」が用意しました。

集まった人たちはそれぞれ好きなレコードを持ち寄り、曲にまつわる思い出を話していました。

参加したある女性は、夫が好きだったという曲をかけていました。

「みなみレコード喫茶」によりますと、昔の思い出を話すなど過去の記憶を呼び起こし脳に刺激を与えることで認知症予防にもつながるということです。

レコードコンサートは南原地区社会福祉協議会が開いたもので住民約40人が集まり懐かしの曲を楽しんでいました。

-

伊那中央RCが中学生とソフトボールで交流

伊那中央ロータリークラブは、南信地域の中学生が所属するソフトボールクラブとの交流会を14日に、伊那西高校グラウンドで開きました。

交流会には、伊那中央ロータリークラブの会員22人が参加しました。

伊那西高校ソフトボールクラブのメンバーが助っ人に入った伊那中央ロータリークラブチームと、「イ~ナJr.ソフトボールクラブ」が試合を行いました。

「イ~ナJr.ソフトボールクラブ」は、2021年に発足しました。

伊那中央RCは、今年6月に団旗を贈るなど、発足当初から支援をしています。

今回は、顔の見える交流をしようと、初めて企画したものです。

試合の合間には、円陣を組み士気を高めていました。

ゆっくりとした球を投げてもらうなどハンデをもらいますがなかなかヒットが打てず、「イ~ナJr.ソフトボールクラブ」が4対3で勝利しました。

伊那中央RCでは、今後も定期的に交流会を開いていきたいとしています。

-

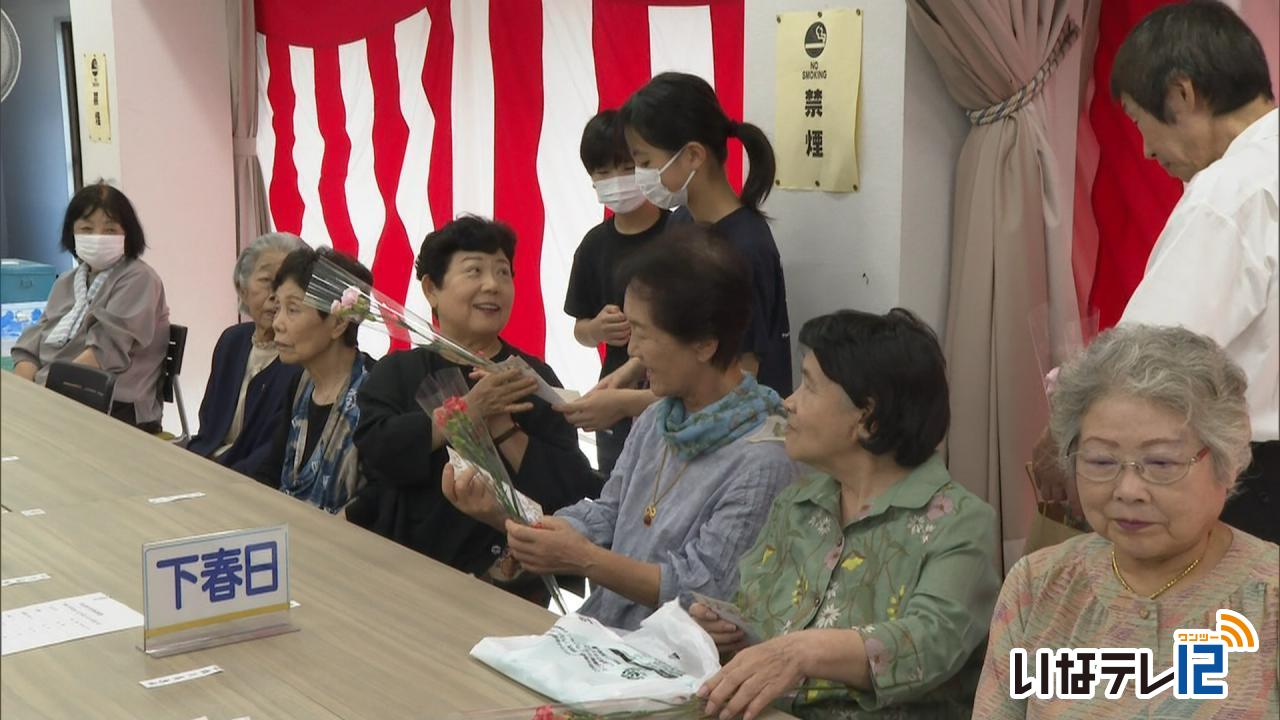

西町区で敬老会

15日は敬老の日です。

伊那市の西町区では75歳以上を対象に敬老会が14日に西町公民館で開かれました。

敬老会には、西町区に住む75歳以上の高齢者、701人のうち81人が出席しました。

地元の伊那小学校の児童がお祝いのメッセージを発表しました。

児童がお祝いの言葉とともに出席者一人一人に花とメッセージカードを手渡しました。

春日博区長は「区内では34人が米寿を迎えました。今日は楽しいひと時を過ごしてもらえたら嬉しいです」と話していました。

-

高遠北小学校で運動会

伊那市高遠町の高遠北小学校の運動会が13日に開かれました。

13日は、全校児童およそ60人が紅組と白組に分かれて競いました。

高遠北小学校では、夏休み明けから運動会の練習をしてきたということです。

4・5・6年生は、竹を陣地まで協力し合い引っ張りあう竹引きを行いました。

1・2・3年生は、ダンスや音楽に合わせて布を広げる演目を披露しました。

高遠北小学校では「練習の成果を発揮できて、児童の生き生きとした姿が見られてよかった」と話していました。

13日は途中で雨が降りましたが、予定していた17プログラム全てを行ったということです。

-

長野県華道教育会伊那・飯田支部の華道展

長野県華道教育会伊那支部と飯田支部の華道展が伊那市のくぬぎの杜で13日と14日の2日間開かれています。

会場には15の流派の作品102点が展示されています。

華道展は、県内の7支部が持ち回りで開いていて、伊那市で開かれるのは9年ぶりだということです。

伊那支部では「個性豊かな作品が並んでいます。多くの人に来てもらい花を楽しんでほしい」と話していました。

長野県華道教育会伊那支部と飯田支部による華道展はあすまでくぬぎの杜で開かれています。

入場は無料です。

-

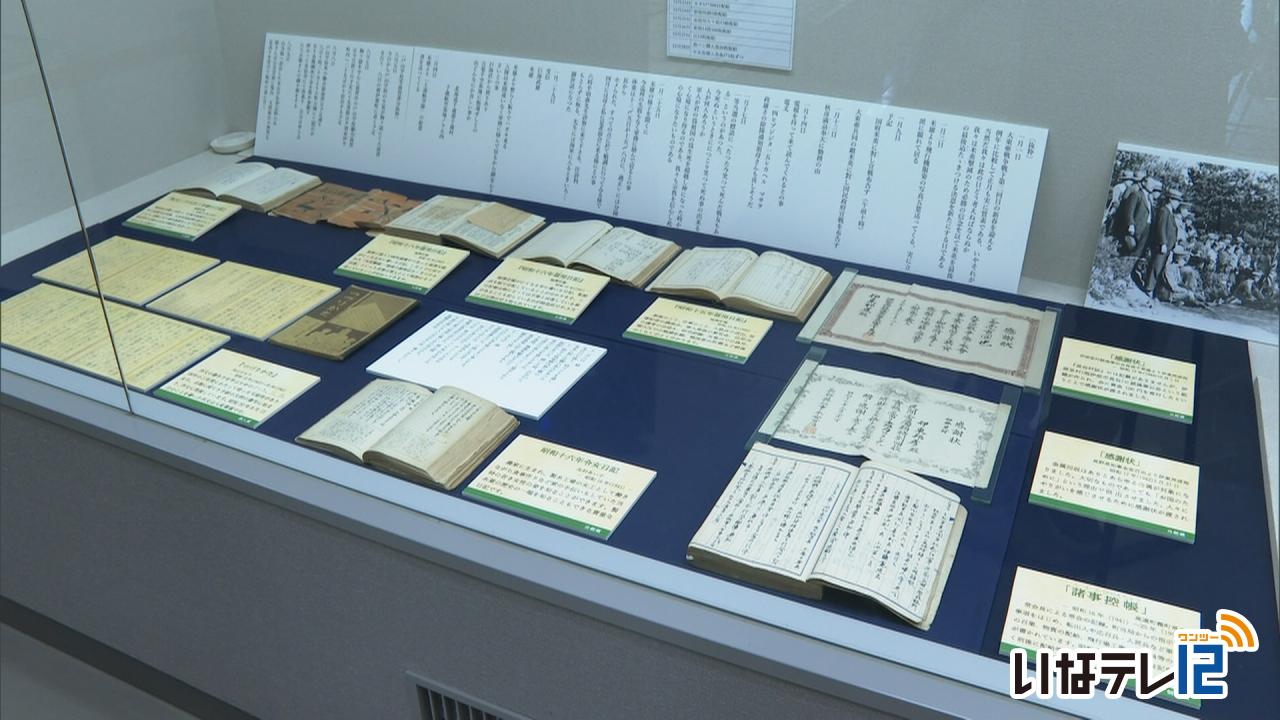

企画展「記録された戦争の時代」

戦後80年を迎え、資料から戦争の記録を振り返る企画展「記録された戦争の時代」が13日から伊那市高遠町の高遠町歴史博物館で開かれています。

会場には、日露戦争からの戦争資料およそ180点が展示されています。

満蒙開拓青少年義勇軍に関する資料も展示されています。

今回の展示は、戦後80年を迎え、戦争の語り部が減ってきていることから、戦争の記録に注目し当時の人がどう生きてきたのか、平和とは何かを改めて考えるきっかけにしてもらおうと企画したものです。

企画展「記録された戦争の時代」は12月14日まで高遠町歴史博物館で開かれています。

入館料は、一般は400円、18歳以下は無料です。

-

木質バイオマス発電所の稼働率28%にとどまる

伊那市高遠町の上伊那森林組合内にあり6月から稼働している、伊那木質バイオマス発電所の稼働率が目標の28%にとどまっていることが分かりました。

これは11日市役所で開かれた市議会一般質問で議員の質問により明らかになったものです。

6月11日から8月19日にかけての発電所の稼働日数は目標の63日に対し17日で約28%にとどまっているということです。

伊那市ではその理由として燃料のガス化の際に発生する大量の灰がフィルターにつまりエンジンの自動停止が繰り返されていることによるものとしています。

これについて現在、設置業者が順調な稼働ができるように対応しているということです。

伊那木質バイオマス発電所は今年6月に完成し稼働が始まりました。

流木や松枯れの被害木などを燃料に発電する施設です。

伊那市はこのバイオマス発電により今年度から3年間の計画で「エネルギー自給モデル」の実証実験を行っています。

-

10月に仁科五郎テーマの公演

戦国時代の高遠城主、仁科五郎盛信に焦点を当てた舞台公演「足跡に、花筏」のリハーサルが6日、伊那市のニシザワいなっせホールで開かれました。

リハーサルでは役者が衣装をつけてセリフや動きの確認を行っていました。

公演は高遠城址公園開園150周年記念事業実行委員会が行うものです。

舞台に立つのは伊那市を中心に活動している社会人劇団咲花座のメンバーです。

内容は高遠城を攻めた織田軍を迎え撃つ高遠城主、仁科五郎盛信の姿を描いたものでオリジナル作品です。

咲花座は「繰り広げられるチャンバラアクションを楽しんでもらいたい」と話していました。

舞台公演「足跡に、花筏」は来月11日土曜日の午後6時から12日日曜日の午前11時からと午後3時からの3回行われ、入場は無料です。

また高遠城の歴史を学ぶ場として市内の小学5・6年生の希望者を招待しています。

-

伊那谷の所蔵品 南箕輪村郷土館~人体文付有孔鍔付土器~

伊那ケーブルテレビ放送エリア内の文化施設で展示されている所蔵品を紹介するコーナー、伊那谷の所蔵品。

12日は、南箕輪村郷土館の「人体文付有孔鍔付土器」です。 -

伊那市モバイルクリニック 新たに2つの医療機関が参画

伊那市は、現在12ヶ所の医療機関で運用している移動診療車モバイルクリニックに、新たに2ヶ所が参画することを明らかにしました。

これは12日に開かれた伊那市議会一般質問で、白鳥孝市長が議員の質問に答えたものです。

モバイルクリニックには現在、市内の内科8ヶ所、産婦人科1ヶ所、婦人科1ヶ所、薬局2ヶ所が参画しています。

これに加え、今年の11月から伊那市荒井の木村内科医院、鷲見産婦人科が加わります。

白鳥市長は、モバイルクリニックの受診者を増やすため、今後も伊那市医師会を通して医療機関への周知を進めていくとしています。

モバイルクリニックは昨年度200件の利用がありました。

今年度も200件の利用を目標としています。

10月には、2台目のモバイルクリニックが導入され、産婦人科専用として運用されます。

1512/(月)