-

05衆院選 当選、一夜あけて

宮下一郎氏インタビュー

「12万票は予想もしなかった数。構造改革の必要性と、それを進める際に地域の活性化を重視したいという私の訴えを多くの人々に理解していただけた結果と受け止めている。責任の重さを感じる」

11日投票の衆院選長野5区で大量得票で再選を果たした翌朝、宮下一郎氏(47)は、やや緊張した面持ちで報道陣の共同インタビューに応じた。

郵政民営化をはじめ、年金・社会保障制度・税制・などの構造改革を進め、憲法改正の議論も開始することが当面の課題とした上で、2期目に力を入れたい問題として第1に、「WTOの農業交渉とりまとめの方向付け」を上げた。日本農業を守りながら諸外国と折り合いをつけると同時に、政府の食料・農業基本計画に盛り込まれた認定農業者の要件などを「地域の実情にあった形で調整する必要がある」との考えだ。

第2は「適切で効率的な社会資本整備」。特に建設業界が厳しい状況に置かれている中で、「小さな政府を目指した改革を進める以上公共投資の減額はやむをえない」とした上で、「安心して生活できるよう必要な公共事業を選定して効率的に進めるようにしたい」と述べた。

これらは「選挙中に有権者と話す中でその必要性を強く意識したものだ」という。

小泉首相が唯一の争点に掲げた郵政民営化については、「党内議論の積み重ねの欠如を指摘し、中山間地の郵便業務と貯金・保険の窓口業務の保証を求めて政府案に反対し・修正を迫ったことで、地域の代表としての責務を果たせたと思う」とした上で、次期国会に法案が再提出された場合には、「法案の不備な点などをできる限り修正したい」と言葉を選んだ。

自身予想しなかった12万票の得票。全国的にも自民党歴史的圧勝に終わった今回の選挙だが、それについては「日本がギリギリの正念場に立たされていることの理解が広がり、改革の必要性を分かっていただけた」と総括。「小さな政府を目指した改革を断行すると同時に、地域活性化を図る視点を貫いて行きたい」と結んだ。

前夜は、支持者らへのあいさつの後、奥さんの昌子さんと二人で「じんわり勝利を喜んだ」。「妻も頑張りましたから……」。「大勝利なのに表情が硬いですよ」などと報道陣から突っ込まれていたが、この時はさすがに柔らかい笑顔になった。 -

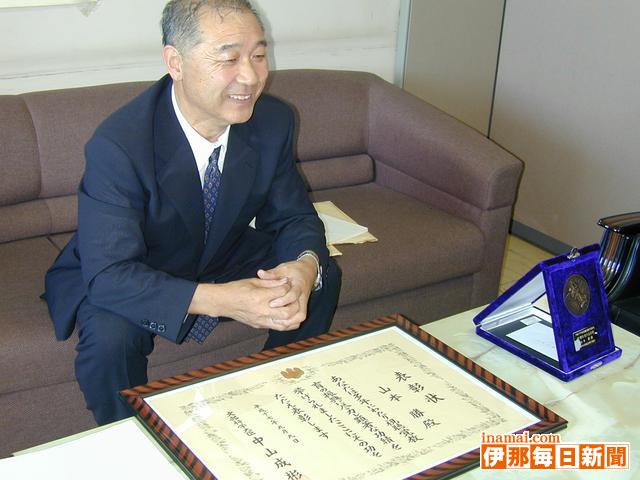

小学校での視聴覚教育拡充に努めてきた山本さん表彰

日本視聴覚教育協議会は、小学校での視聴覚教育充実に努めてきた箕輪町木下の山本勝さん(67)を表彰した。山本さんは12日、伊那市の県伊那合同庁舎を訪れ、山越和男伊那教育事務所長に受賞の喜びを語った。

37年間、小学校教諭を務める傍ら、紙芝居や人形劇、テープレコーダーなどを使い、子どもたちの豊かな感性を育ててきた山本さんは、自らもビデオテープを製作。新山小学校2年生の特別養護施設での活動を収めた「どっこじぞう」は、現在も上伊那の学校で広く使われている。

絵や音を使って感覚を刺激する授業は、普段は集中できない子にも有効。また、それぞれが分担して一つの劇を作る人形劇は、自然と協力し合う心が育つという。

時代の変遷と共に、視聴覚教育への“珍しさ”は薄れ、その分、伝えたい感動を絞って伝える必要性も求められるようになった。

山本さんは「普段は裏方の仕事だが、長年の活動が認められた」と話していた。 -

ライオンズ、スポ少がボランティア清掃

11日、駒ケ根ライオンズクラブ(北原公和会長)と駒ケ根市スポーツ少年団は市内の公園や公共施設など4カ所で環境クリーン事業を行った。ライオンズクラブ会員とスポ少団員、保護者有志ら総勢約500人が参加し、丸塚公園、すずらん公園、馬見塚公園、千寿園などに分散して、それぞれごみ拾いや草取り、植え込みの枝打ちなどに汗を流した。

文化会館周辺とすずらん公園には剣道▽バレーボール▽新体操▽陸上窶狽フ各スポ少団員約100人らが集まり、ごみ袋を片手に、空き缶やペットボトル、、菓子やおもちゃの袋、たばこの吸殻などを拾った=写真。子どもたちは「公園にごみを捨てるなんていけないよな」などと話しながら、競うようにしてごみを探しては袋に入れていた。

約1時間の作業で廃プラスチック類5袋▽燃えるごみ3袋▽金属類3袋▽ガラス類1袋窶狽ネどが集まったほか、草や木の枝は軽トラック5台分になった。 -

一般質問から

##(見出し(1))

大課大係制導入を検討、一般質問飯島

##(見出し(2))

飯島町の高坂町長は12日の町議会一般質問で、機構改革に触れ「06年度から大課大係制の導入を検討」などの考えを示した。

織田信行議員が自立のまちづくり選択後の町民の意識と今後の町政について質問。高坂町長は「ふるさとづくり計画の中で、05年度は内部努力による改革を進めている。住民負担増や町単独給付の廃止などが始めれば、厳しさを実感してもらえるのでは」と話した。

また、「少子高齢化に伴う経費の増加、一般財源の減少、特に地方交付税が厳しくなる。25%人員を削減し、職員百人体制に持っていく。大課大係制を導入し、産業振興課を本庁舎に移し、教育委員会を文化館にまとめ、連携強化し、経費削減に努める」などの考えを示した。 -

ナイターソフトが昼間にトーナメント

宮田村ナイターソフトボール会は11日、トーナメント大会を宮田球場で開いた。6チームが参加。熱戦の結果、石沢KSCが優勝した。

同会は春から秋にかけて夜間にリーグ戦を実施。トーナメントは年に1度の昼間の大会で、いつもとは環境の違うデーゲームで戦った。

負けたら終わりの戦いに選手たちも全力。決勝も引き締まった展開となった。

3試合目で疲労も重なるリバースが善戦したが、強豪の石沢KSCが6×3で競り勝ち。3位は大田切リバーズ、中越クラブだった。 -

宮田村子どもまつりでゲームラリー

第26回宮田村子どもまつり(村青少年健全育成会主催)が17日、新田区のふれあい広場で開かれた。小学生や園児250人が参加。10種類のアトラクションで得点を競う「ゲームラリー」に挑戦した。

おなじみのストラックアウトから、バランスゲーム、スリッパ飛ばしなどユニークな競技が目白押し。

事前申しこみ以外に、広場に遊びに来ていた子どもたちも多数飛び入り参加。屋外の遊びを満喫した。

10種目総合で各年代ごと上位者を表彰。種目別のチャンピオンも決定し、競いあうゲームの醍醐味も味わっていた。

上位入賞者は次の皆さん。

【低学年男子】(1)飯島智幸(2)池田拓郎(3)田中陽平(4)下井颯太(5)平沢大地(6)酒井光明【低学年女子】(1)谷口みつは(2)服部真心(3)中村香菜(4)酒井智香(5)小田切みのり(6)横山弥央菜【中学年男子】(1)上條途夢(2)本山柾成(3)小林裕(4)伊藤健太郎(5)和出竜之介(6)林滉介【中学年女子】(1)市瀬里緒(2)浦野優花(3)武井祐里香(4)赤羽萌(5)酒井美緒(6)下平遥奈【高学年男子】(1)酒井悠希(2)新村直也(3)服部裕明(4)平沢和基(5)宮沢良併(6)やのはるき【高学年女子】(1)小田切瑞希(2)綿谷美希(3)林真那実(4)春日愛美(5)澤田理紗(6)藤浪由起子

部門別チャンピオン▼ホールインワン=酒井光明▼はしつかい名人=小田切瑞希▼バランス=小林航太▼足ふりふり=下平遥奈 -

宮田村新村長就任後初の議会定例会14日から

宮田村議会9月定例会は、14日から28日までの日程で開く。清水靖夫村長就任後、初の定例会で、むらづくりの方針や具体的な施策をどのように打ち出すか注目される。

7月の村長選で初当選した清水村長は、村の総合計画に関する地区懇談会で全11会場に出席。まず、住民の声を聞くことから始めている。

企業経営者としての手腕を期待する住民も多く、公約に掲げた産業振興や地域活性化、福祉教育の充実をどのように進めるか、一般質問でも問われそうだ。

自立のための財政運営や役場職員のあり方なども厳しい目が注がれており、住民との協力関係構築も含めて対応が求められる。

村は本年度から2年間の予定だった中学校プール改修を単年度の事業に変更することなどから、1257万円余りを増額する05年度一般会計補正予算案をはじめ20議案を上程する。

定例会の日程は次の通り。

▼14日=開会、議案上程、一部議案質疑採決(午前9時)▼15日=一般質問通告(午前9時まで)▼20日=一般質問(午前9時)▼21日=産業建設委員会(同)▼22日=総務委員会(同)▼28日=本会議、議案質疑、討論、採決、閉会(午後1時半) -

伊那小剛組が通り町に花壇ポットを配置

どうしたらにぎわいを取り戻せるか窶狽ニ、総合学習で伊那市通り町商店街を調査している伊那小学校4年剛組(大沼聡教諭)の児童31人は12日、育てた花のプランター約60鉢を、通り町のアーケード下に飾った。

剛組みは、活性化に必要なことを知るために、商店街の人や地域住民約2千人にインタビューをしたり、自分たちも実際にものを売ることを体験し、ものを売る難しさなどを実感した一方、通り町の人が、花を大切にしていることや、買い物客にはお年寄りが多いこと知り「これに関連した取り組みから活性化につなげよう」と、自分たちが育てたアスターやマリーゴールドなどのプランターを置くことにした。

「町行く人に楽しんでもらおう」と、プランター約60鉢を飾ってきたいる街の人も、小さな協力者の取り組みを好意的に受け入れ、商工連合協議会が主催する「まちじゅう花いっぱいコンクール」にも参加する予定だという。 -

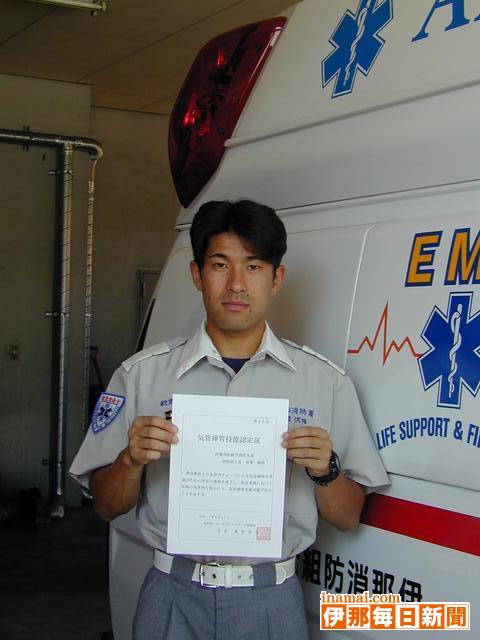

箕輪町消防士、機関挿入技能認定

箕輪町消防署の唐沢隆浩さん(30)=箕輪町沢=はこのほど、県メディカルコントロール協議会から気管挿管技能認定書を受け取った。伊那消防組合の認定者は3人目となる。

救命率向上を目的に、昨年7月から救急救命士も行えるようになった気管挿管は、患者の気管に直接管を挿管して気道を確保する医療的行為で、所定の過程を終了し、認定をを受けた救急救命士にのみが処置できる。

従来は、食道をふさぐ方法などで気道を確保してきたが、重症患者にとっては、気道の確保が救命の鍵となっており、より確実に空気を肺に送れる気管挿管は、これまで以上に多くの患者の救命に役立つことが期待されている。

認定を受けるには、講習や試験のほか、患者の了承を得て、30症例の実習を終了する必要もあるという。

唐沢さんは「病院での患者さんの協力もあり、認定を受けることができた。こうした人や学校、病院に恩返ししていきたい」と決意を新たにしていた。 -

春富中学校3年生が総合学習で運動会

伊那市の春富中学校3年生(5クラス・191人)は13日、学年ごとの総合的な学習の時間「矢羽根」で運動会をした。校庭で、学年の団結を深めるとともに、学級ごとの交流も図った。

初の試み。各学級長らを中心に生徒の力で企画の立案、準備、運営などを進めた。

運動会はクラス対抗で、障害物リレーや騎馬戦など5種目。玉入れは、相手クラスの代表が背負ったかごに向けて玉を投げ入れた玉の数で勝負した。

かご役は相手から逃げまわることで必死。はじめのうちは勢いよく走り回っていたが、途中で疲れてしまい、立ち止まっているところを集中的に狙われていた。

団結力を図るため、各クラスで同じ色のTシャツを用意。「愛羅武参組(あいらぶさんくみ)」などと書いたり、それぞれの個性も光っていた。

午後は文化祭の合唱コンクールに向けて、学年の歌を練習した。 -

美容院「ボア・ソルテ」がオープン

伊那市西町区の中華ハウス「つかさ」の閉店に伴い、美容院「ボア・ソルテ」がオープンした。

経営するのは古田久美さん(32)。37年前、義父母が開店した「つかさ」を夫が引き継いでいたが、味覚障害が出始めたため、やむなく閉店。古田さんは8月中旬まで、美容師として他店に勤めていた経験を生かし、店内を改装して美容院を開いた。

古田さんは「来店者一人ひとりに合わせ、幸せな気持ちになっていただけるよう、これまでの経験に、新たな技術を取り入れてやっていきたい」とアットホームな店づくりを目指す。店名はポルトガル語で「幸運」。前向きに進む気持ちも込めた。「気軽に来てほしい」と来店を呼びかける。

カットは大人3千円、高校生2500円、小中学生2千円、パーマ(カットなど含む)8千円縲怐Aカラー4500円縲怩ネどとなっている。予約優先。

営業時間は午前9時から午後7時(受け付け6時)まで。定休日は月曜日、第1火曜日、第3日曜日。

問い合わせは「ボア・ソルテ」(TEL72・5555)へ。 -

創刊50周年記念でパネル18枚を展示

伊那毎日新聞の創刊50周年を記念したパネル展「昭和・平成の上伊那をみつめて半世紀」が、アルプス中央信用金庫本店ロビーで開かれている。これまで発行した新聞の中から主な出来事を選び、拡大して展示。10月14日まで。

パネルは、55(昭和30)年2月11日の創刊号をはじめ「三六災害」(55年8月)「皇太子ご夫妻初のご入伊」(69年8月)「中央道駒ケ根窶蝿ノ北間開通」(76年9月)など18枚。社会情勢、スポーツ、事件・事故など各分野から選び、見やすいように縦86センチ、横54センチに拡大した。伊那毎の主な歩みなども紹介している。

訪れた女性は「伊那北高校が甲子園に出場したときは、選手たちを伊那市駅で出迎えた。お立ち台も設け、すごい人だったんだよ。懐かしいねぇ」と見入っていた。 -

箕輪消防署で普通救命講習会

箕輪町の箕輪消防署は救急週間中の10日、普通救命講習会を町文化センターで開いた。町内をはじめ辰野町や岡谷市から18人が参加し、心肺蘇生(そせい)法やAED(自動体外式助細動機)の取扱い法などを消防署員の指導で熱心に学んだ。

一般向けにAEDの取扱い法を指導する講習会は町内では今回が初。参加者は、電源を入れ、機械の音声ガイドに従ってパットをはる、操作ボタンを押すなど一人ずつ人形を使って練習した。

署員は、「ショックを与えるときは、操作する自分も周りの人もだれも倒れている人に触っていないことを確認して。触っていると感電してしまう」と説明。操作時には、安全のために『私よし。あなたよし。皆よし』と声出し確認するよう指導した。

大出血の止血法、異物の除去、人口呼吸や心臓マッサージなども学んだ。

ホームヘルパーの資格を取得し、仕事のために-と参加した町内の女性は、「AEDは機械が指示してくれるのでいいけど、実際に使う場面に遭遇したらうまくできるかどうか不安。でも、知っていれば役に立つと思う」と話していた。 -

「灯篭まつり」参加・力合わせて成功へ

高遠町西高遠で23日にある灯篭(ろう)祭出演に向け、高遠小学校の3窶・年生でつくる「高遠ばやし伝承クラブ」は、練習に熱が入っている。

祭りは、地区内各所にある小さなお宮が鉾持(ほこち)神社に合祀(し)された明治以降、記念の秋祭りとして続けられている。

同クラブの参加は、発足時からで5年目。本町交差点から鉾持神社までの約300メートルを1時間かけて往復する。鉾持神社に向かうまでを本囃子(ばやし)といい「松囃子」を、戻る際の帰り囃子では「唐子」を、それぞれ鉾持町内に古くから伝わる曲を奏でる。

現在、保存会の桜奏会と婦人部のメンバーの指導で、週2回、1窶・時間の練習に励んでいる。囃子は、三味線、横笛、太鼓、大皮、鼓で構成し、2列になって練り歩く。

今回は、体力、リズム合わせ、前後列の間隔など、「歩きながら奏でる難しさ」がある。歩くことで狂いがちなリズムは、曲の合間に入る掛け声で合わせる。しかし、それに集中してしまい前列との間隔が崩れることが多く、「間隔は自分の腕で取ること」と指導を受ける。

改善策として校内の廊下を歩きながら演奏し、本番に向けた実践練習に汗を流している。6年生の城倉勇一君(12)は「最初はリズムも合わなかったが、徐々に仕上がってきた。全員で力を合わせて成功させたい」と意気込む。

当日は午後2時に出発する。 -

長野県商工連合会 女性部研修会

長野県商工連合会女性会は14日、伊那市のプリエキャスレードで研修会を開いた。県内の19会議所から約100人が参加し、事例発表ジャーナリスト河野實さんの講演があり、伊那女性会の久保田育子会長(加藤新聞店)も「女性会新規事業の取り組みと活動を通じて」をテーマとした事例発表をした。

久保田さんは、新聞店にアルバイトにくる子どもとのやり取りを通して、体験学習がいかに人を成長させるかを実感。それを生かし、伊那女性会も体験を重視した活動に取り組んできたという。

伊那まつりの時は、女性会でドラゴンおどりに挑戦。50歳以上には難しい窶狽ニ言われていた踊りに敢えて挑戦し、おどりコンテストにも参加。結果、見事優勝した。

久保田さんは「チームワークが良く、良く笑うことが優勝につながった」と話し、最後はメンバーと共に歌を披露するパフォーマンスで、会場をわかせた。 -

棚田に収穫の秋

中川村大草、飯沼地区の棚田も収穫の秋を迎え、1面黄金色。

10アールから50アールの小さな田が河岸段丘に階段状に上に伸び、ゆったりとした畦の曲線が郷愁を誘う。 -

遭難救助隊が見る自然の変化聞く

国土交通省三峰川総合開発事務所と長谷村教育委員会「入野谷講座」が主催する、第9回新「三峰川講座」が4日、市野瀬の生涯学習センター「入野谷」であった。

三峰川に関する自然や文化などを学ぶ講座。今回は南アルプス北部地区山岳遭難救助隊長の西村和美さんが、救助時の状況や遭難者の傾向などを語った。

西村さんによると、遭難者の約70%が40代縲・0代の中高年で、「自分に合った山を選ばず、安易な気持ちで山に入る登山者が多い」「山は自己責任。地図やコンパスの使い方を学び、必ず常備して登山をしてほしいもの」と訴えた。

救助ヘリの利用や登山者のマナーのほか、「雷鳥やカモシカを目にすることがなくなったとの声を聞くが、山小屋にひんぱんに荷揚げするヘリの音の影響で逃げているだけではないかと考える」など、西村さんが43年前に入隊した当時から現在までの移り変わりなどを話した。

講座は00年で終了したが、再開を望む声が多かったため翌年から、三峰総と村教委の「入野谷講座」が共催で、年2回ずつ開いている。 -

大芝高原多目的広場で邦楽コンサート

南箕輪村大芝高原の「多目的広場」の原状回復工事が完了したことを記念して11日、野外ステージで東京の尺八グループ「泰山会」と箏(こと)グループ「絃(いと)の会」が、コンサートをした。

尺八の奏者川村泰山さん(58)と箏の川村利美さん(53)夫妻がそれぞれ主宰する2つのグループが、毎年大芝荘で合宿をしている縁で、コンサートが実現。東京都内での活動が中心だが、伊那市の会員もおり、泰山さんは県伊那文化会館の演奏会「邦楽サラダ」の音楽監督をしたこともあるなど、地域とのつながりは深い。

祝いの曲“しくんし(四君子)”を含む、全6曲を披露。邦楽器はデリケートなため、野外コンサートは珍しいという。 急に降り出した雨のため、途中、屋内に移動したが、集まった観客は、伝統楽器が奏でる独特の調和に聞き入った。

泰山さんは「日本の伝統音楽をぜひ演奏してほしい」と会への参加を呼びかけていた。 -

男と女いきいきセミナーが開講

伊那市の「男(ひと)と女(ひと)いきいきセミナー・パートIII」が13日、開講した。受講生約30人が参加し「今、追い風、男女共同参画社会窶博ゥ分らしい生き方の模索の時代へ」と題する講演を聞いた。

セミナーはお互いの人権を尊重し、男女がともに参画できる家庭や地域づくりを進めるもの。3年目の取り組みで、今回は38人から申し込みがあった。

開講に当たり、小坂市長は、4月の男女共同参画条例制定に触れ「身近な区政から、女性が参加する輪を広げてほしい」とあいさつ。新伊那市の女性市議会議員誕生にも期待した。

そのあと、市の人権・男女共同参画室指導員の馬場よし子さんが講演。「男性は強く、たくましく、弱音をはかないなど男らしさにしばられる痛みがある」「女性は政治経済活動で能力を発揮する機会が少ない」など事例を交えながら「その人がその人らしく生きるために『あれ、へんじゃない』と気づき、声を上げていくことが、動く一歩ではないか」と話した。

セミナーは来年2月までの6回で「当たり前に年をとれる介護のありかた」の意見交換や「今と昔の子育て」の講義などが計画されている。 -

食欲の秋をテーマにおはなしの会

中川村図書館で8日、「9月の絵本とリズムおはなしのへや」があり、親子約40人が参加。職員による絵本の読み聞かせや、松村幸美さんのリズムで楽しいひとときを過ごした。

「ひーぱって、とんとん」と靴をつくる手遊び「きーとまきまき」でスタート。

パンやバナナ、スイカが出てくる「いろいろといろいろ」。ドーナツやクッキー、のり巻きなどおいしそうなものが次々と登場する「まるくておいしいよ」など絵本の読み聞かせと続いた。

このほか、松村さんのキーボードに合わせ「トンボのめがね」を歌ったり、紙芝居「おやつのじかんだよ」などもあり、子どもたちを物語の世界に誘った。 -

地元産きのこ、グリーンファームに続々

例年よりやや遅め

伊那市ますみケ丘の産直市場グリーンファームに、地元の山で採れた自生きのこが続々と集まり始めた。

10日には、おなじみハナイクチをはじめ、アカダケなどとも呼ばれるサクラシメジ、コムソウとかズボウと呼ばれるショウゲンジ、クロカワなど、採れたてきのこが入荷。マツタケも入荷したが、開店直後に売り切れた。

このほか、ナラタケ、コウタケ、タマゴダケなども次々と持ち込まれており、秋の味覚山きのこの見本市のよう。

客が「コムソウがあるよ」「クロカワをもっと欲しいのだが…」「マツタケは売り切れちゃったの?」などと言いながら手をのばす場面が目立った。

同店代表の小林史麿さんは「今年はやや出遅れたが、ここに来てようやく種類も量もそろってきた」と話す。 -

「マツタケ、良くて平年並み」

まつ茸博士 藤原儀兵衛さん予測

「良くて平年並み、このままだと下回りそう」窶蝿ノ那市上新山に住む、上伊那農業委員会協議会まつ茸博士の藤原儀兵衛さん(67)は9日、本紙の取材に答えて05年秋のマツタケの生育状況について話した。

県林務部などは「豊作」と予測しているが、藤原さんはマツタケに関わって50年の経験から「いったん気温が19℃以下に下がり地温も下がって菌が動き始めて以降に、気温が30℃を越える日が続くと収穫量が落ちる」と見ており、05年はそれに該当しているという。

藤原さんは例年、贈答用などに注文を受け自分の山から採取して出荷しているが、今年は出遅れており、「もう少し温度が下がらないと」と気を病んでいる。

「県などは湿り気、つまり雨量を軸に予測しているが、肝心なのは温度」というのが藤原さんの主張だ。これに対して「マツタケは他のきのこに比してむしろ気温に左右されにくいのでは」と異説を唱える人もいる。

マツタケ生態学にも関心はあるが、なるべく安価で口にしたい窶狽ニいうのが庶民の本音か。

##(写真・がん首) -

いいちゃんまちづくり協議会研究集会

飯島町のいいちゃんまちづくり連絡協議会は10日、飯島文化館で、研究集会を開き、飯島中学校AET、マシュー・キング・マットさんのギター演奏を交えた講演に耳を傾け、分科会に分かれ、「環境」「世代間交流」「男女共同社会」をテーマに話しあった。

男女共同参画社会づくりに向け、諸問題に取り組み、住みよい飯島町を目指す同集会に、中学生を含む男女50人が参加した。

「飯島大好き」と題した講演で、マシューさんは「飯島町に住んで2年。美しい町をテーマに音楽を作った」とし、季節の移り変わりに感動し、生命の誕生から終わるまでを表現した曲を披露。次いで、三味線や琴など邦楽に共鳴し作曲した「夢」を演奏し「この曲は眠りの誘い、夢、パラダイスの3つのパートで構成している」と解説を加えた。

ほかに、ふるさとシカゴへの思いをつづった曲、飯島町の田園風景をイメージした曲などを演奏した。

参加者は1曲終わるごとに拍手を送り、美しい飯島町への思いを共有した。

この後、3会場に分かれ分科会。「環境」分科会では、町住民税務課の滝本英司課長を、「世代間交流」では、飯島保育園の森下鈴子園長を、「男女共同参画」は男女共同参画推進懇話会の湯沢敏美さんを助言者に熱心に話し合った。 -

好きになれば必ず上達する

小学校に上がる前は体が弱く、すぐに熱を出しては寝込んでいた。心配した親が体を鍛えようと近くのスイミングスクールに通わせたのが水泳との出会いだったが、何年通ってもなかなか泳げるようにならなかった。小学生になっても泳ぐのは大嫌いで、よく親の目をごまかしてスクールをサボってはしかられていた。ところが窶煤B

「4年生のころ、コーチが男の人から若くてきれいな女性に代わったんです。まだ25メートル泳げないでいた自分に『頑張って泳げるようになろうね』とやさしく言ってくれた…。たちまち泳げるようになりましたよ!」

自信がついたことで知らず知らずのうちに泳くことが好きになり、1年後には選手育成コースに入った。そして6年生の時には市の大会で優勝するまでになった。「それからは水泳に夢中で中学、高校とずっと水泳部でした。でも全国大会に行くまでにはなれませんでしたね」

大学在学中には水泳の特技を生かしてスイミングセンターでインストラクターのアルバイトをした。就職を考え始めた時「選手としての泳ぎには限界が見えていたので、それなら強い選手をつくろう窶狽ニ思ってこの仕事を選んだんです」。

1日4、5時間から長い時は7、8時間水に入っているハードな職業だが「普通の人には大変なのかもしれないけれど、昔から水に慣れているので何でもありませんね」。

◇ ◇

体が小さかったころ、コーチに「お前は太志じゃなくて『ヤセシ』だな」と言われたことがある。「冗談のつもりだったのかもしれないけど、今でも忘れない。子どもの心を傷つけるようなことは言うべきじゃないですね」自らが経験したつらい思いを味わわせたくない窶狽ニ子供たちへの言葉の掛け方や接し方には特に気を使い、コーチや従業員らにも指示して徹底させている。「スクールにくる子どもたちには、上手になることよりもとにかく水泳を好きになってもらいたいと願っています。好きになれば必ず上達するんです。このぼくがそうだったようにね」

◇ ◇

クラブの会員らでつくるチームは全国マスターズカップで2年連続総合優勝するなど強豪として知られているが「勝ち負けにはあまりこだわらずに、仲間と一緒に楽しむことを優先したいですね」。

クラブにはスイミングのほかエアロビクス、フィットネス、アスレチックの各コースもある。「水泳ばかり専門にやってきたので、エアロビクスを教えるのは最初慣れなくて大変でした。でもやってみるとこれもかなり面白い。水泳ばかりでなくいろいろなことを楽しんでもらいたいと思います。今後も元気で楽しいクラブとして、健康の喜びを発信していきたいですね」 -

ふきはら大学・大学院

音楽講座で秋を歌う箕輪町公民館のふきはら大学と大学院は9日、町文化センターでの合同音楽講座で秋を題材にした曲を楽しく歌った。

講師は、日本音楽療法学会認定音楽療法士の笠原正純さん。

中秋の名月を思い浮かべながら「月光の曲」「ムーンリバー」「ムーンライトセレナーデ」などの曲を聞いたあと、「箕輪町の歌」「公民館の歌」を斉唱。続いて「まっかな秋」「里の秋」など秋の曲を次々と歌った。

注意して発音する言葉を何回か練習したり、歌詞の意味を大事にして「胸がドキドキする感じを作ってください」などアドバイスを受けながら、気持ちよく声を出していた。 -

第9回駒ケ根市民ゴルフ大会

10日、第9回駒ケ根市民ゴルフ大会が信州駒ケ根カントリークラブで開かれた。107人が出場し、和やかな雰囲気の中にも真剣にスコアを競った。第1組のスタートは午前7時30分。朝のさわやかな日差しが降り注ぐ中、芝の緑が鮮やかに映えるコースに「ナイスショット!」の声が響いた。

成績上位は次の皆さん。

▽一般の部(1)米山文夫(小町屋)68・60(2)長田幸男(福岡)70・20(3)村上正吾(小町屋)71・00▽70歳以上の部(1)北村四郎(上穂町)71・20(2)中村鯉知郎(東伊那)72・60(3)小島郁男(小町屋)76・60▽レディスの部(1)宮澤幸子(町3区)71・00(2)藤生靖美(中割)72・80(3)大澤知子(町2区)73・80▽グロス(1)松本正治(町2区)74(2)宮下敏雄(中沢)75(3)松崎俊貴(小町屋)76(4)田中清治(町4区)77(5)宮澤幸子(町3区)77 -

信濃教育会生涯学習講座

教職員に生涯学習の視点から生き方を見つめ直す機会にしてもらおうと信濃教育会生涯学習センターと上伊那教育会は10日、第3回生涯学習講座「地域文化と生涯学習窶狽ニもに創る・ともに生きる」を駒ケ根市東伊那の農林業体験宿泊施設「ふるさとの家」セミナーハウスで開いた。駒ケ根市を中心とした上伊那各地の小中学校教諭ら約70人が参加し、教育活動の実践についての発表と講演を聞いた。参加者は時折メモを取ったりしながら真剣な表情で発表に耳を傾けていた。

東伊那小学校は5年生児童を対象に今年7月に行ったふるさとの家からの通学合宿について発表した。宮脇正実教諭は「4泊5日の合宿を通じて集団生活のルールと実践的な食育教育ができた」と報告した=写真。

駒ケ根市教育委員会の生涯学習課と東伊那育成会が火山地区子ども会の活動について発表したほか、信濃教育会の牛越充会長は「生涯学習社会における学社融合」と題した講演を行った。 -

救命講習

9日の「救急の日」に合わせて伊南行政組合消防本部(竹上俊隆消防長)は10日、一般市民を対象にした普通救命講習会を駒ケ根市の赤穂公民館で開いた。北・南消防署職員4人が講師として心肺蘇生法や止血法などを基礎から指導し、参加した27人全員に修了証が交付された。

参加者らは基本的な講義を聞いた後、3班に分かれ、それぞれ人形を使って心肺蘇生法の実習を行った。人工呼吸で吹き込む息がなかなか入らなかったり、心臓マッサージの押し方が弱すぎたりと参加者らはそれぞれ苦労していたが、署員の丁寧な指導で徐々にこつを覚え込んでいた。

竹上消防長は「救急車が到着するまでに平均6、7分かかる。この間の処置次第で患者の命が助かるかどうか決まるので、実際の場面に遭遇した時にきちんと行えるようしっかり覚えていってください」とあいさつした。 -

2園で運動会

さわやかな秋晴れとなった11日、飯島町の保育園のトップを切って、東部保育園と本郷保育園で運動会を行った。

このうち、東部保育園は準備体操に続き、年少から年長までそろって「かごをめがけて(玉入れ)」。年少親子が馬になって走り、ニンジン(菓子パン)をゲットする「走れ、マキバオー」。年中親子が手を見て、お父さん、お母さんを当てる「みーつけた」と続き、全園児が心を1本の綱に託し、懸命に引いた「綱引」など、15プログラムを楽しんだ。 一方、本郷保育園では、子どもを1輪車に乗せて走ったり、ストローが菓子を吸い寄せ、子どもに食べさせる「ごはんですよ-」。園児と小学生が協力しあった「玉入れ」、リズム「なかよし音頭」など14プログラムに快い汗を流した。

両園の保護者らは親子競技や保護者競技に駆り出されたり、ビデオを回し、我が子のベストショットを狙って、シャッターを押すなど、大忙しだった。 -

むらづくりネット宮田と村長が懇談

行政と協力しながら、村民の手によるむらづくりを考えたいと8月に発足した宮田村の「むらづくりネット宮田」は10日、清水靖夫村長と懇談した。「机に向っているだけでなく、もっと地域の活動や行事に参加して」と役場職員に注文。村内外に視野を向け、活性化のための情報管理、情報発信を積極的に進めるべきとも求めた。

ネット側からは保科治男会長をはじめ10人ほどが出席。懇談はテーマを設けず自由に意見交換したが、職員の対応や人件費の問題など役場に対する批判に意見が集中した。

何か一緒に取り組もうとする具体的な提案は双方に乏しかったが、庁内にむらづくりのための特別な部署を設けてほしいと要望も。

村が活性化するためのあらゆる情報を役場が収集し、村民などに提供して一緒に協力することを考えてと求めた。

工場誘致や村に本部がある日本聴導犬協会の移転新施設計画についても意見が挙がり、村長は「情報があってから手を打っては遅い」と話し、積極的な対応策に乗り出していることを説明した。

2010/(月)